掛軸・横額・日本画・書籍

表示価格は税込み価格です。

写真をクリックするとお品の詳細をご覧いただけます。

*お品によって、発送方法により時間帯指定をお受けできない場合がございます*

・・・・・・・・・・

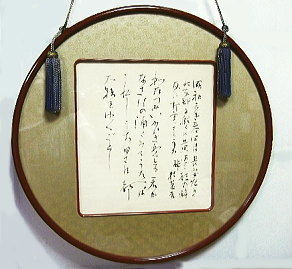

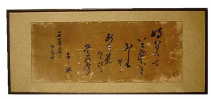

NO.9897

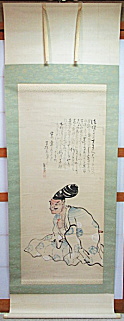

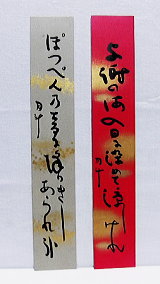

野口 雨情筆 「高い空青いから」の詩

売切れ

・・・・・・・・・・

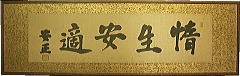

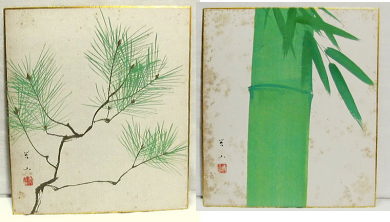

NO.9896

斎藤 畸庵筆 竹林図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

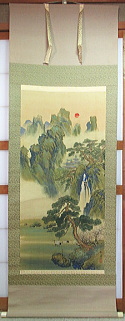

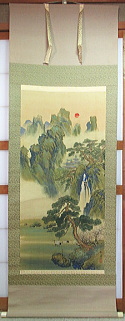

お薦め!

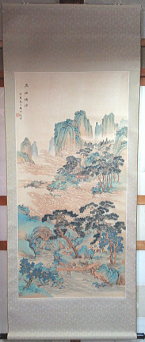

NO.9895

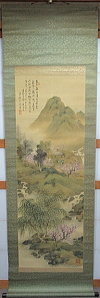

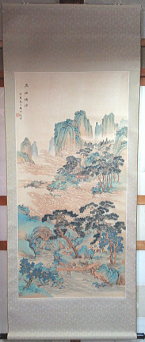

大野 竹皐筆 白雲仙閣図(共箱)

¥8,000

昭和18年

紙本

本誌サイズ:37cm×137.8cm

掛軸サイズ:49.1cm(54.2cm)×195.5cm

大野竹皐:南画家、1871~1944年、大分県竹田市出身。田能村直入、田近竹村に師事、豊後南画の第一人者と云われた。

豊後の南画家の名手、大野竹皐先生の仙境図です。楼閣に向かう仙人が、深い深山とともに格調高く描かれていて、まさに南画の名手の筆のよるものと云えます。小皺みられますが、美品の掛軸です。

・・・・・・・・・・

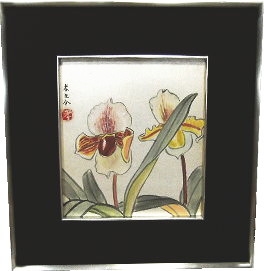

NO.9875

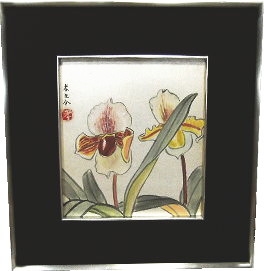

岩槻 畊三(畊山)水彩 色紙「あおてかに」「祥鶏」(額付)

¥3,500

昭和50年代

色紙サイズ:24.1cm27.1cm

額サイズ:41.4cm×44.5cm×4.8cm

若槻畊山:1919年,島根県大東町(現・雲南市)の深田家に生まれる。本名は耕三。松江市の若槻家の養子となる。戦後,島根県農協中央会・経済連から県農業会議に勤務。 67~70年,島根大学・井上善教教授に師事し油彩画を学ぶ。松江地裁調停委員,島根大学農学部非常勤講師を務めながら, 全国の茅葺き農家を訪ね,欧州や中国などの農村も取材。「農を愛する個人として独自性を堅持」、「組織に属さず」を基本姿勢とし, 1970年から個展を鳥取,島根,大阪,東京,岡山,福岡,兵庫などの都府県で年1回以上開催。晩年は姫路市に転居。2001年,中国取材,神戸市での個展後に交通事故死。享年82。

油彩で高名な若槻畊山さんの「畊三」名義の水彩画色紙です。油彩の名人だけあって「あおてかに」のブルーの色彩は、美しいのです。「祥鶏」は、染みが出ておりますが、共タトウ入りです。額をお付けしますので、すぐにお掛けいただけます。

・・・・・・・・・・

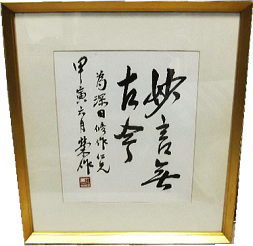

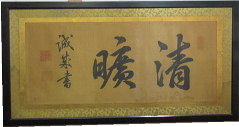

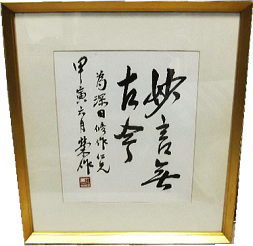

NO.9874

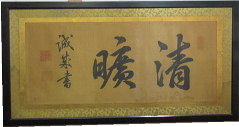

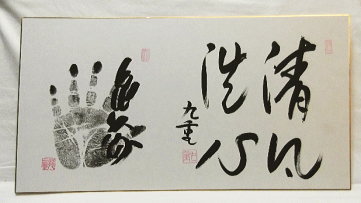

丹後田邊藩九代藩主 牧野誠成筆「清曠」 一行書(額装)

¥6,000

江戸後期

絖本

本誌サイズ:77.8cm×35.8cm

扁額サイズ:96.2cm×53.8cm×1.8cm

牧野誠成:天保3年5月19日、第8代田邊藩主牧野節成の長男として生まれる。嘉永5年6月5日、父が病気で隠居したため家督を継いで9代目藩主となった。安政2年2月に大坂加番に任じられる。元治元年3月に二条城警備、7月の禁門の変では幕府方として参加して御所の警備を務めた。8月の長州征伐では14代将軍の警護を務めている。これらの功績から、9月10日には奏者番に任じられ、慶応2年の第二次長州征伐では、丹後近海の海防などを理由に本国待機を許されている。この頃から誠成は病に倒れるようになり、慶応4年の戊辰戦争では新政府に属している。明治2年3月5日に舞鶴田邊で死去した。

田邊藩藩主の中ではきっての能書家として知られています。絖本に書かれた一行書は力強く、立派ですね。印譜も殿様らしく大きく見事なものです。

・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9855

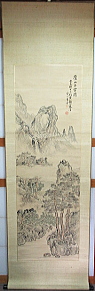

長谷川 雪江筆 「富岳図」(合箱)

¥18,000

江戸時代

絹本

本紙サイズ:57.5cm×32.2cm

掛軸サイズ:68.5cm(72.8cm)×115cm

長谷川雪江:江戸時代前期の画家。雪舟等楊の画系につらなり長谷川姓を名のる。作品の画中落款に「雪舟遠孫長谷川宗伯法橋筆」とある。また賛に石川丈山の題詩のある「荘子夢蝶図」もある。名は信近。字は宗伯。別号に添足軒など。

朧月夜に浮かぶ富士山、麓には雲が拡がり、その雲間に浮かび上がる富士の姿は幽玄そのものですね。麓にひろがる山間には、紅葉の木々も見え画面を引き締めています。茶掛けの表装、落ち着いた古画らしい品格の出来の良い、素晴らしい掛軸ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9854

和田 屏山筆 奇巌修竹図(時代箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

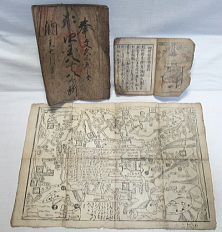

NO.9853

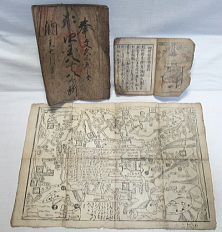

四国八十八ヶ所遍路 古文書3点

¥7,500

江戸後期

双六:43.5cm×32.3cm

遍路案内:11.4cm×15.5cm

納経帳:17cm×24.5cm

四国八十八か所巡りは室町時代に定められた寺院を巡るお遍路旅で、江戸時代の人々も盛んに詣でたようですね。今回出品の三点の古文書も四国八十八ケ所を巡る手引き、遍路道の案内です。一枚ものは双六、これは珍品です。小さな本は四国遍路案内本で文化11年の版があります。大きな本は各寺の朱印をいただく納経帳(御朱印帳)で文久3年のものですね。いずれにしても、江戸時代、当地でもわざわざ四国にまで足を伸ばし参ったという、いかに四国巡礼は人気の霊場で在ったかが伺い知れる貴重な江戸時代「四国八十八ケ所巡り」の史料の数々です。

・・・・・・・・・・

NO.9852

新板 西國丗三所 順禮歌教訓鑑

¥2,500

江戸後期

11.5cm×16.3cm

西国丗三所とは西国三十三ヶ所、観音菩薩を祀る近畿地方2府4県と岐阜県の合計三十三箇所の札所寺院と三箇所の番外寺院からなる観音霊場である。日本で最も歴史がある巡礼であり、現在も多くの参拝者が訪れている。”三十三”とは、観音経に説かれる、観世音菩薩が衆生を救うとき33の姿に変化するという信仰に由来し、その功徳に与るために三十三の霊場を巡拝すれば、現世で犯したあらゆる罪業が消滅し、極楽往生できるとされる。

順禮歌とは巡礼者が霊場・寺を巡るときに歌う御詠歌のことで、この類のものでは、西国三十三所を詠んだものが一番古いそうです。本書もその西国三十三ヶ所の教訓本で、上下に壱番から順に札所と歌が書かれています。味わい深い木版の書ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9833

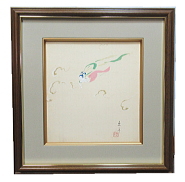

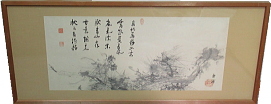

木村 杏園筆 「静物」(額装)

¥8,000

昭和30年代

紙本

本誌サイズ:33.5cm×31.5cm(マット枠:32.9cm×26.4cm)

額サイズ:52.2cm×40.7cm×2cm

木村杏園:染色家木村雨山の兄にあたる。明治十八年石川県金沢市生まれ。始め金沢の南画家大西金陽に就いて絵を学び、大正年間に京都に出て橋本関雪に師事した。水墨、淡彩による山水花鳥画を得意として、大正十一年第四回帝展に出品して以来、入選を続けた。

果物を描いた静物画です。関雪張りの柔らかな色使いは、上品で美しいですね。

・・・・・・・・・・

NO.9824

直原玉青 豪華限定画集(二重箱)

¥2,500

昭和53年6月25日・清文堂発行

大型本:30.5cm×36cm×3.3cm

直原玉青:明治37年岡山生まれ。2歳で洲本市に移住、16歳に時に母が病死。父とも生き別れる。氏も病気を患い自らの人生に悔いが残らぬようにと画家を志し大阪へ出て矢野橋村の元で南画を修めました。以来80年に及ぶ画業を現代南画の発展に勤めました。

その直原先生の画業の足跡を網羅した、豪華限定版の画集です。2重箱入り、美本の大判画集です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9823

上宮津村史 上宮津自治連合会刊

¥3,500

昭和51年3月10日刊行

A5判(14.8cm×21cm)・920頁

上宮津:宮津市街地を流れる大手川の上流域で、普甲山の麓から山間部に位置する地域である。近世の上宮津郷で、江戸初期の村名。丹後国与謝郡のうち。村高は「慶長郷村帳」に1、189石。「延宝郷村帳」以降、小田村・喜多村・今福村の3か村に村切りした。宮津庄の南部にあたり、下流の宮津湾沿いの下宮津郷(宮津市場)に対応して呼ばれる。 近代は上宮津村で、明治22年~昭和26年の与謝郡の自治体名。小田・喜多・今福の3か村が合併して成立した。旧村名を継承した3大字を編成する。昭和26年宮津町の一部となり、村名は解消。村制時の3大字は宮津町の大字に継承された。現在も通称として使われる地名である

。この上宮津の沿革を纏めた村史で、自治連合会が編纂したもの。美本です。地方史研究の必携の郷土史本です。

・・・・・・・・・・

NO.9815

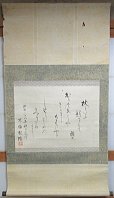

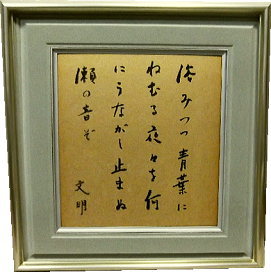

京極 杞陽筆 「杖といふ」和歌幅(合箱)

¥6,000

昭和28年

紙本

本誌サイズ:48cm×35cm

掛軸サイズ:58cm(63cm)×108cm

京極杞陽:東京都出身の俳人。高浜虚子に師事する 。「木兎」を主宰する。本名高光。豊岡京極13代当主で、幼少期から壮年期まで子爵の爵位を持つ華族であった。靖国神社元宮司の京極高晴は次男、また五男の高幸は(現京都府京丹後市の)峰山京極家を継いでいる。

軸には小痛みあり、小虫穴ありますが、改装していただくといいですね。その分、お値段でご奉仕いたします。しかし、華麗な筆致は、さすがお殿さまですね。

・・・・・・・・・・

NO.9814

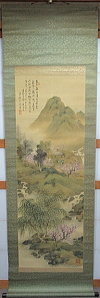

荒川 勝英筆 松渓山水(合箱)

¥6,000

昭和40年代

絹本

本紙サイズ:36.3cm×105.6cm

掛軸サイズ:49.3cm(54.8cm)×189.5cm

荒川勝英:大正4年、新潟県生まれ。龍岬門下。南林社同人、彩英会を主催、京都市左京区に住まいす。

山間の風景を、やわらかな筆致で描いてあり、見ていて穏やかな気持ちになる水墨山水ですね。瀑布の音、しぶきが感じられるような見事な作品ですね。墨画の墨の濃淡が素晴らしい。季節が無さそうで、いつでも掛けられる山水画です。

・・・・・・・・・・

NO.9812

永浜宇平著 言行三束

¥5,000

昭和7年発行・著述兼発行者 永浜宇平

A5判(14.8cm×21cm)・414頁

永浜宇平:明治13年、京丹後市大宮町三重の生まれ。昭和16年没。明治33年~34年頃に東京の哲学館(現在の東洋大学)の井上円了博士のもと で哲学や妖怪学を学び、その後渡米や日露従軍などの後、明治40年代 には郷里に戻り、農業のかたわら大正から昭和初期にかけて丹後の先覚者として郡町村誌を多く編纂し、丹後地方の郷土史に多大な足跡を残した郷土史家です。

自身の自伝でもある本書の中で「その郷土史研究に情熱を燃やした原因と して、神社の由緒を明らかにしたいというこ とが本来の骨子であるから畢竟私の半生を棒に振ったのは神社への奉納であると言ってよ い」と記しており、氏の郷土史家としての歩みを「上編 神社一束」「中編 時事一束」「下編 編著一束」の三つにまとめてあります。本の状態はそれなりですが、補遺も付いた貴重な一冊です。

・・・・・・・・・・

NO.9793

木村 立嶺筆 老松に群鶴図(合箱)

¥6,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:40.8cm×108cm

掛軸サイズ:51.5cm(57.4cm)×194cm

木村立嶺:明治20年、東京生まれ。富山県出身の日本画家である、木村立峰の養子となった。別号は一英、翠円。中島玉翠の門人、文展入選一回。東京渋谷、桜丘に住まいす。山水、花鳥画を良くした。

立嶺さんの群鶴図です。下部に松の木に止まる鶴を大きく描き、飛ぶ鶴との遠近法がいいですね。絹本には少染み、折れありますが、鶴の羽毛の胡粉は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.9792

田能村 直入筆 蓬莱仙境図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・・

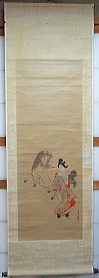

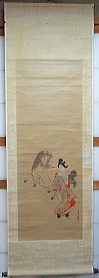

NO.9791

金橋筆 藤娘図(合箱)

¥6,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:41.6cm×107.5cm

掛軸サイズ:55.2cm(61.3cm)×180cm

絹本で、良く筆の走った美人画ですね。藤娘は古来、大津絵の題材でしたが、歌舞伎にも取り上げられ、その意味するところは、藤の花の精が、人間の男に恋して大津絵から抜け出したという発想らしい。本作に描かれている藤娘も、儚い憂いを浮かべた清楚さで、朧げな雰囲気が幽玄です。本紙には小虫穴ありますが、その分お値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

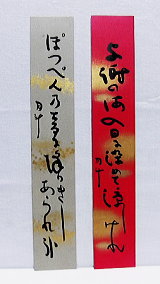

NO.9789

大覚寺味岡良戒 「柳緑花紅」短冊額装

¥3,500

現代作

額サイズ:15.3cm×56.5cm×2.8cm

大覚寺良戒:味岡良戒。明治36年熊本生まれ、昭和63年没、85歳。京都、真言宗・嵯峨大覚寺第57世門跡。

「やなぎはみどり、はなくれない」は、美しい春の風景を詠むとともに、自然のままの姿受け入れることの大切さを表しています。短冊は印刷ですが、檜材で造られた短冊掛けは美品です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9768

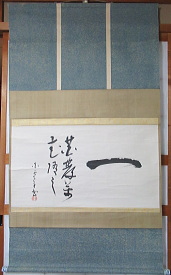

妙心寺 神月徹宗筆 禅語一行書(紙箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9767

宮寺 観石筆 秋景山水図

¥6,000

大正時代・絹本

本紙サイズ:40.6cm×122cm

掛軸サイズ:52cm(57.6cm)×188cm

宮寺観石:明治九年七月生まれ、上総足利の人。名は安太郎。幼いころより画を好み、また文書に巧みなり。夙に山岡米華、真下耕山などに就き南画を修める。東都屈指の大家となる。

観石山人さんの秋景図、淡彩ですが、その南画風の画風は静謐ななかに、華麗さを感じます。舟上の人物も郷愁を誘う見事な筆致ですね。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9766

植木 礫堂筆 楠正成出陣の図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9742

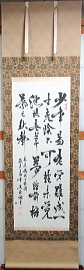

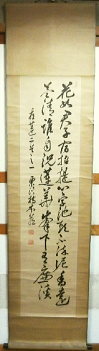

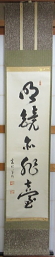

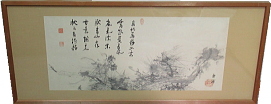

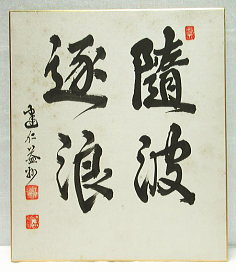

呉 秋桐筆 偶成詩(共箱)

¥6,000

現代作

紙本

本誌サイズ:40.3cm×103.2cm

掛軸サイズ:53cm(59.2cm)×185cm

呉秋桐さんは1953年生まれの中国の書家です。おなじみの「少年老いやすく学なり難し」云々の名詩が書かれています。これは朱子学で有名な朱子(朱熹)の詩「偶成(たまたま出来たもの)」に由来します。私もあっというまに歳をとってしまったので、この詩は身に応え、忸怩たるものがありますね。軸は三段表装の美品の掛け軸で、共箱というのもありがたいですね。

・・・・・・・・・・

NO.9741

秋山 美鳳筆 六歌仙図(合箱)

¥6,000

昭和戦前

紙本

本誌サイズ:53cm×36.5cm

掛軸サイズ:61.8cm(67.8cm)×112cm

秋山美鳳:経歴は定かではないのですが、愛媛県の人のようです。俳画風の六歌仙が絶妙の人物配置で描かれています。描かれている六人は僧正遍昭 、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主。紅一点の小野小町の優しいお顔が嬉しいですね。元装うぶのまま、面白い図柄の掛け軸ですね。

・・・・・・・・・・

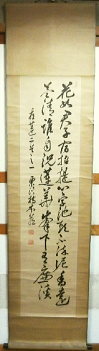

NO.9718

佐藤 鐵太郎中将書 漢詩二行書

¥2,500

大正13年

紙本

本誌サイズ:33cm×136.5cm

掛軸サイズ:45cm(50.5cm)×199.5cm

佐藤鐵太郎:山形の人、慶応二年生まれ。名は鐵太郎、号を藍溪と称し、日露戦争で第二艦隊参謀として参加し、日本海海戦に於けるロシア艦隊の偽装転進を見破り、海軍中将となった海軍軍人で、戦史研究の大家である。

佐藤中将は、当地隣町の舞鶴の舞鶴鎮守府にも赴任されておりましたので、当地ともご縁があります。柔らかな達筆は佐藤中将のお人柄でしょう。大正十三年春の揮毫です。軸が折れ、しわありますのでお値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9717

古画 双鶴図

売切れ

・・・・・・・・・・

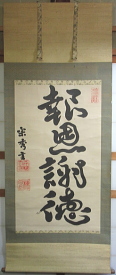

NO.9716

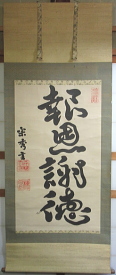

丹後宮津藩主 本荘宗秀書 「報恩謝徳」一行書

¥18,000

江戸後期

紙本

本誌サイズ:58.2cm×107.3cm

掛軸サイズ:72cm(78cm)×197cm

本荘宗秀:文化六年生。幕末期の幕府老中、丹後宮津藩主。宗発の養嗣。天保十一年襲封し,伯耆守と称する。藩政立直しに努め,安政五年、寺社奉行に就任。 あわせて五手掛として,安政の大獄で捕らえられた志士を審問する。大獄当事者が糾弾されるようになった文久二年、所司代を免ぜられ溜間詰から雁間詰に下げられた。しかし元治元年には老中に就任し,第1次長州征伐にかかわり,慶応二年の第2次長州征伐では老中として第一線にあった。

宮津藩きっての名君といわれた本荘宗秀公の見事な漢詩一行書です。宗秀公は、晩年は独特の丸い文字を書かれたのですが、本作は読みやすい文字です。若い時の書だと思います。力強い立派な書ですね。小虫穴あります、ためにお値頃にてご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9700

丹後伊根浦漁業史(箱付)

¥18,000

昭和30年12月1日刊行

16cm×21.3cm×4cm・833ページ

丹後伊根浦漁業史は、宮津の郷土史家の岩崎英精の著著です。 京都府与謝郡伊根漁業協同組合昭和三〇年の刊行で、伊根浦三ヵ村の漁業について、主として近世初期以来、明治三〇年代鰤大敷網漁業開始までの発展史が記されていて。史料、写真、が豊富で、非常に資料的価値の高い本です。そして、地方発行の本のため、復刻もなく稀覯の書物となっています。本は小焼けあるものの、箱付きの美本です。

・・・・・・・・・・

NO.9692

錦絵 各種

売切れ|A 歌川豊國画 姫君御遊覧之図 二景

売切れ|B 作者不詳 川中島上杉謙信之図 一景

・・・・・・・・・・

NO.9673

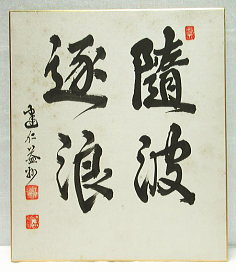

建仁寺竹田 益州筆 禅語一行書(合箱)

¥8,000

昭和30年代

紙本

本紙サイズ:27.5cm×107.4cm

掛軸サイズ:29.8cm(35.5cm)×183cm

竹田益州:明治29年- 平成1年。 昭和を代表する臨済宗の禅僧。 俗姓は最初は土田で、のち竹田と改姓。法諱は宗進、道号は益川。 室号は金剛窟。大分県西国東郡上真玉村(今の豊後高田市)出身。臨済宗建仁寺派管長。

益州さんの名筆です。流れるような流麗な、その筆致は見事ですね。軸は元装うぶのまま。綺麗な掛け軸です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9671

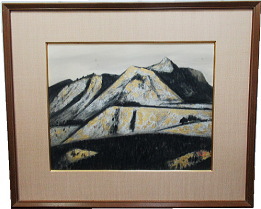

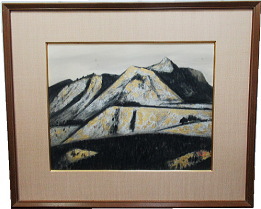

戸島光基筆 槍ヶ岳(仮題・額装)

¥8,000

昭和30年代・絹本

本誌サイズ:42cm×36.5cm

額サイズ:63cm×57.3cm×3.5cm

戸島光基:1909~1963。京都生まれ。京都の日本画家・戸島光基は、蒔絵師の父・戸島光孚(光阿弥とも、1882~1956)の長男として生まれ、京都市立美術学校などで学び、堂本印象の東丘社に入塾していた画家です。日展や京都市美術展などで活躍しました。

光基さんお得意の山岳の図ですね。おそらく槍ヶ岳。金泥を豊富に使った、力強いタッチは、この人の真骨頂ですね。額の裏には小痛みありますが、絵は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.9648

川村 曼舟筆 「寶の舩」(共箱)

¥18,000

昭和戦前

絹本

本誌サイズ:39.8cm×108.2cm

掛軸サイズ:54cm(60cm)×189cm

川村曼舟:帝国芸術院会員、京都市立絵画専門学校長兼京都美術工芸学校長川村曼舟は腎臓炎のため昭和17年11月7日洛西嵐山の自宅で逝去した。享年63。本名万蔵、明治13年7月9日京都に生れ、山元春挙に師事、文展第2回に「黄昏」を出品して3等に推されて以来連年秀作を発表、殊に温雅な風景画を得意とした。大正8年以降毎年帝展審査員、昭和6年帝国美術院会員となり、春挙没後の早苗会の指導者として、又京都市立絵画専門学校長として美術界の教育指導に尽瘁した。

曼舟先生の絹本墨画の寶舩の図です。お宝満載の帆掛け舩が、波間を進む様は威風堂々としていて力強い。絹本の三段表装、綺麗な掛け軸ですね。

・・・・・・・・・・

お薦め!

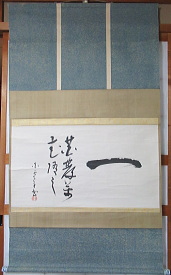

NO.9646

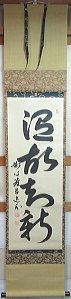

山崎 益州筆 禅語一行書(合箱)

¥6,000

昭和戦前

紙本

本誌サイズ:28.8cm×134.3cm

掛軸サイズ:30.6cm(36.1cm)×195cm

山崎益州:臨済宗の僧。仏通寺派管長。仏通寺住職。臨済宗十三派管長。京都生。益州は道号、大耕は諱、別号に吹毛軒。 京都大円寺の山崎洪宝に就いて出家、天竜寺の高木台岳に参禅し、師家となる。仏通寺派専門道場師家を経て、仏通寺派管長に就任した。 のち京都広誠院に退居する。著に『般若心経解説』『大道を行く』等。昭和36寂、79才。

墨痕淋漓とした力強いお坊さんらしい書ですね。軸は元装うぶのまま。小折れありますが、良い字の掛け軸です。禅語の「松無古今色(まつにここんのいろなし)」は、松は季節にかかわらず青々として変わらないことから、時を経ても変わらない普遍的なものを表している言葉だそうです。

・・・・・・・・・・

NO.9617

佐脇 波登麿筆 萬寿亀図(合箱)

¥6,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:37.4cm×122.5cm

掛軸サイズ:50.3cm(55.5cm)×198cm

佐脇波登麿:1853~1922 佐脇源好の子として京都丸太町に生まれる。土佐光文について画を学ぶ。明治の初め岐阜上竹町に移る。明治19年、東洋絵画共進会で三等褒状。明治22年、パリ万博に出品、銀牌を受ける。明治40年頃渡欧。晩年、北長森村野一色に画室を設け、門弟を指導する。土佐派の画家。大正11年に没。

巌上の蓑亀がお目出たい、お正月向けの掛軸です。絹本で、軸は改装してあり美品ですから直ぐに掛けられます。讃は華族で政治家の伏原宣足によるもので、”動きなき秋津島根も岩のうえに萬よしめて亀はすむらむ”の歌が書いてあります。

・・・・・・・・・・

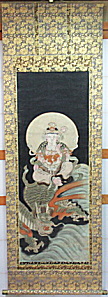

NO. 9611

仏版画 秋葉山三尺坊図

¥4,500

江戸時代

紙本

本紙サイズ:28.8cm×64cm

掛軸サイズ:37.5cm(43.2cm)×140.5cm

三尺坊は遠江天狗の総帥です。宝亀9年信州戸隠で生まれ周国と名付けられた。4歳の時に越後蔵王権現に修行に出かけたほどの神童であり、26歳のとき蔵王権現堂の十二坊のうちの一つを三尺坊と名付けそこに住んで精進を重ねたのが三尺坊の由来です。27歳のとき荒行満願の夜に法力により烏形両翼の羽が生え左右に剣索をもった迦楼羅天(かるらてん・ガルーダ)に神変したそうです。神変した三尺坊の元に白狐が現れ、それに乗って大同4年に秋葉山に舞い降りました。以降秋葉山で入寂する永仁2年まで450年以上の長きにわたり諸国を遊行して人々を救ったと伝えられていま す。大火から人々を救った伝承が多かったこともあり、人々に「火伏せの神さま」と信仰されるようになりました。

面白い仏版画ですね。やはり火除けの神様なのですね。赤で摺られていますお狐さまに乘った三尺坊さまは神々しい。軸は、本紙に破れはありませんがかなり焼けております。

・・・・・・・・・・

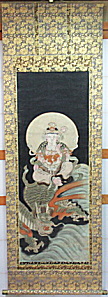

NO.9517

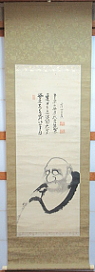

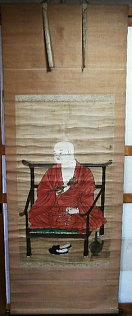

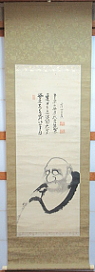

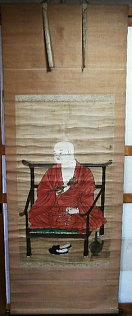

臨済宗妙心寺派 五葉愚渓筆 達磨画賛(合箱)

¥6,000

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:39.3cm×

掛軸サイズ:52cm(57.8cm)×185cm

五葉愚渓: 道号は愚溪、法諱は慧忠。室号は碧層軒。俗姓五葉。大分県南海部郡出身。7斎にして同県佐伯の願成寺量堂和尚について独度。明治5年、当時の碩学、伊予宇和島大陸寺の赤石韜谷老師の門を叩き参学する。明治10年、正眼僧堂に掛搭、中嶋泰龍老師に参禅。徳源宗堂に転錫の後、同16年に祥福僧堂に転じ、東海大株老師の鉗鎚を受ける。大株老師遷化後は毛利喚應老師に参じ、嗣法する。同25年、宇和島の西江寺に住山。同40年、足利天應老師に後を受けて祥福僧堂の師家となる。大正13年、妙心寺管長に就任。晩年、六甲山下の祥龍寺を再興して隠棲。昭和19年3月28日遷化。世寿86。

愚渓さん、お得意の達磨の図。墨痕淋漓と描かれた達磨さんの衣が迫力ありますね。小しわ、小染みみられますので、お値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

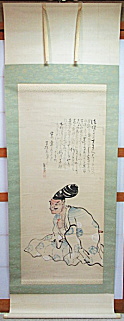

NO.9493

宮本池臣筆 春草の和歌幅

¥6,000

明治時代・ 紙本

本紙サイズ:30.6cm×134.3cm

掛軸サイズ:34.1cm(39.5cm)×187.5cm

宮本池臣:毛呂上野の男。但馬朝来郡竹田諏訪神社社司宮本信濃の養子。丹後与謝郡岩滝町の人。若くして大江広海に入門、また鈴木恕平に漢学を学ぶ。宮本信濃の養嗣子となり、京に出て、天保6年香川景樹に国学を学ぶ。文久3年、但馬生野の変に際し、旭健らを諏訪神社に匿う。敗れてのち一家離散、維新後家職に復す。丹後加佐郡朝代神社祠官、但馬出石神社の主典兼小講義を経て、再び諏訪神社神職となる。明治21年7月2日没81歳

池臣さんの春草和歌幅です。美しい書体の良い掛軸ですね。軸は元装うぶのママ、小折れあるも、美品の掛軸です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9491

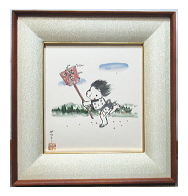

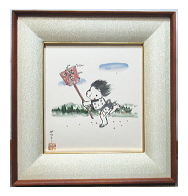

能仲ヤツヲ水彩画 「まつり」(サイン有り、額装)

¥7,500

現代作

色紙サイズ:23.8cm×26.8cm

額縁サイズ:39cm×42cm×5cm

能仲(のなか)ヤツヲ:洋画家。1933年東京都生まれ。1956年東京芸術大学美術家卒業。モダンアート会員。日本美術家連盟会員。2008年没。

能仲さんお得意の、少年のモチーフですね。この人の水彩で描かれた絵画は、どこか、遠い昭和の匂いがして、見ていて仄々とした気持ちになります。絣の着物に兵児帯、祭りの大うちわを持つ少年、夏の風景のひとつ。とてもノスタルジックです!

・・・・・・・・・・

NO.9468

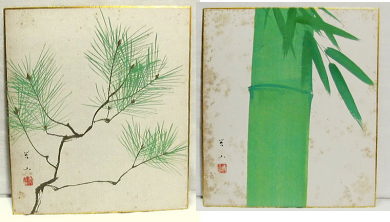

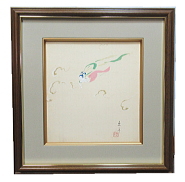

川村曼舟筆 天女図他 色紙3枚(額装)

¥8,000

昭和戦前・絹本色紙

色紙サイズ:23.8cm×26.8cm

額サイズ:40cm×43cm×3.3cm

川村曼舟:明治13年7月9日京都に生れ、山元春挙に師事、文展第2回に「黄昏」を出品して3等に推されて以来連年秀作を発表、殊に温雅な風景画を得意とした。大正8年以降毎年帝展審査員、昭和6年帝国美術院会員となり、春挙没後の早苗会の指導者として、又京都市立絵画専門学校長として美術界の教育指導に尽瘁した。

曼舟さんの美しい色紙3枚のセットです。「天女」「竹に虎」「松茸」といずれも美品の色紙です。「竹に虎」の色紙は、へりに小擦れ見られますが、絵はどれも綺麗です。色紙額をお付けしますので、すぐにお掛けいただけます。

・・・・・・・・・・

NO.9442

狩野 主信筆 神農像(時代箱)

¥8,000

江戸時代・ 紙本

本紙サイズ:29.3cm×77cm

掛軸サイズ:40cm(44.3cm)×160cm

狩野主信:江戸時代前期-中期の画家。延宝3年4月13日生まれ。狩野時信の子。父の跡をうけて中橋狩野家をつぎ,奥絵師となる。御所の障壁画や朝鮮への贈呈屏風を描いた。享保四年法眼。享保9年6月7日死去。号は永叔。

狩野派らしい、雄渾な筆の運びが魅力的な、力強い絵ですね。神農さま、頭に角を生やし、木の葉を身にまとう神農像は見事に描かれていますね。軸は元装うぶのまま、江戸時代の鄙びた表具も魅力的な良い神農像ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9441

中江石蕗子筆 福禄寿図

¥3,500

昭和初期・絹本

本紙サイズ:41.3cm×121.5cm

掛軸サイズ:51.8cm(56.8cm)×196cm

中江石蕗子は当地丹後間人の人。俳句、俳画をよくした。画は竹ノ内栖鳳に学んだので、その画風はしっかりとしております。福禄寿はその名のとおり、子孫繁栄、財運招福、健康長寿、の賢人なので、大変お目出たい画題であります。軸は絹装、絹本の良い表具です。本紙には小染み、表具の端に小虫穴見られますが、牙軸を使った良い掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.9396

小山 栄達筆 冨士(共箱)

¥6,000

昭和初期

絹本

本紙サイズ:40.9cm×111cm

掛軸サイズ:54.1cm(59.9cm)×191cm

小山栄達:明治13年3月東京都文京区に生まれる。洋画を本多錦吉郎に学び、日本画は鈴木栄暁、小堀鞆音について歴史画を学ぶ。紅児会会員として同会展に出品。初期文展では、明治44年第5回帝展の「兵燹」で褒状を受け、以後第7回「第衆勢」第8回「矢頃」第9回「雷鳴之陣」と受賞をかさね、帝展・新文展に出品し、無鑑査になるなど、官展に得意の歴史画、武者絵を描いて活躍する。昭和20年8月18日死去。

栄達さんの美しい日本画です。浜辺の風景、遠望する松林は美保の松原ですね、その後ろに控える山は、霞の中に浮かぶ冨士ですね。名手の手になる、優しい面持ちの日本画です。

・・・・・・・・・・

一押し!

NO.9393

西村 奇石筆 観音図(合箱)

¥48,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:50cm×124.3cm

掛軸サイズ:65cm(70.7cm)×203.5cm

西村奇石は丹後宮津の画家。藩主本荘宗秀の可愛がられ、京都の岸派に入門、画業を磨きました。岸竹堂とは、岸駒の兄弟弟子になります。

本作は絹本の大作。中央には薬壺を持つ、薬師如来が蓮の上に鎮座ましまし、その前には象に乗る普賢菩薩が控え、右は獅子に乗る文殊菩薩が控えます。いずれも、お顔を描いた肌色が美しく見事な出来栄えの仏画に仕上がっていますね。表装も美しく、本紙も極美。立派な掛物ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9391

尾竹 竹波筆 ゑ美寿(共箱)

¥6,000

昭和初期

紙本

本紙サイズ:30cm×124cm

掛軸サイズ:42.4cm(47.8cm)×188cm

尾竹竹波:かつて明治後期の画壇で名をはせ、その後ほとんど埋もれてしまった日本画家の三兄弟がいます。新潟市に生まれた尾竹越堂、竹坡、国観です。とりわけ竹坡は、岡倉天心から「天才」とまで言われた画家でした。富山で売薬版画の下絵画家として青年時代を過ごしたのち、日本画家を志して上京。明治・大正期の日本画壇で活躍しますが、岡倉天心が会長を務め、竹坡が入会した「国画玉成会」第1回展覧会の審査員選びが紛糾して退会。その後は文部省の美術行政を改革しようと国会議員に立候補しますが、落選。人気作家でありながらも波乱の人生を送りました。

その日本画の名手の竹波さんの「ゑ美寿」図です。淡彩で描かれた柔和なお顔の恵比寿さまは良い出来の日本画です。本紙に皺が見られますのでお値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9379

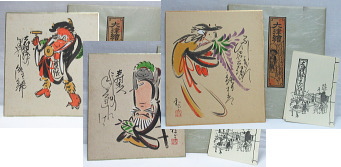

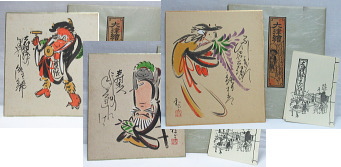

高橋和堂筆 大津絵色紙三種(紙秩)

¥4,500|3点セット

現代作

色紙サイズ:24cm×27cm

大津絵は、元もと近江の大谷・追分辺りで神仏をテーマとした絵を仏絵師達が描き土産物として安く描き売られていた民画で追分絵や、大谷絵とも称され、その発祥は江戸初期に遡るといわれています。元禄の芭蕉の句に「大津絵の筆のはじめは何仏」とあり、初めは仏画が描かれました。後年、仏画や花鳥のうち売れ筋のみが残り描かれ伝承しました。

その大津絵を現代に伝承した、大津絵の名人高橋和堂さんの大津絵の色紙三種です。「寿老」「藤娘」「鬼の念仏」とトラデッショナルな画題を見事に現代に甦らせております。その手馴れた筆致はまさに名人の筆の冴えですね!

・・・・・・・・・・

NO.9366

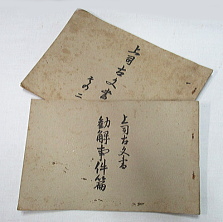

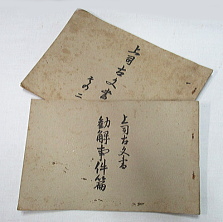

上司古文書 勧解事件篇 上司古文書 その二 2冊セット

¥7,500|2冊セット

昭和43年初版

25.6cm×18cm

この私家版の冊子は、明治百年を記念して上司地区の史家、宮本長之助が翻刻編纂された本のようです。上司というのは、当丹後地方の上司です。この古文書類は、栗田郵便局にに保管されている上司町古文書を書き写したもので勧解事件は明治の古文書を収録。その二の方は、「山の部」「水の部」「海の部」に分け、江戸から明治に於ける興味深い事柄を収録しております。地方出版の、恐らくは極小部数の冊子、二度と出版されることは無いでしょう。稀覯の珍本です。

・・・・・・・・・・

NO.9346

山口素絢木版 美女駒引きの図

¥6,000

大正時代

紙本

本紙サイズ:39.7cm×115cm

掛軸サイズ:53cm(59.8cm)×172cm

山口素絢:江戸時代後期の円山派の画家。通称は武次郎、字は伯後、素絢のほか山斎と号す。円山応挙に画を学び、寛政7年、師に従って香住の大乗寺障壁画制作に参加し、円山派の主要画家として活躍した。 文化10年の『平安人物志』により、その頃祇園袋町に住していたことが分かる。人物画をよくし、時様の和美人を得意とし、同門である源琦の唐美人と併称された。

素絢さんの木版画ですね。江戸の浮世絵の流れをくむ木版、細かい馬のたてがみなど、良く出来ています。元禄美人の着物の柄など華麗ですね。良い出来の木版画です。

・・・・・・・・・・

NO.9318

梧山筆 蓬莱山水図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9317

中川無佛筆 句入り尉と姥図(合箱)

¥4,500

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:31.8cm×105.8cm

掛軸サイズ:45cm(50.5cm)×191.5cm

中川無佛画伯もいまや忘れられた画家ですが、戦前に於いては、京の三佛といわれ、それは東本願寺の句物上人、大阪控訴院の瀧川愚佛、そして、この景年門の無佛画伯であったというのです。画伯も丹後に滞在しており、俳句連に歓待されたといいますので、そのおりに求めに於いて描かれたものと思います。絹本で、糊染みが出ておりますが、「初日の出」の句が書かれており、お正月の掛物としては持ってこいですね。

・・・・・・・・・・

NO.9197

八田 高容筆 「尉と姥」図(合箱)

¥8,000

大正時代

絹本

本紙サイズ:50.2cm×114.5cm

掛軸サイズ:64.6cm(71cm)×179.5cm

八田高容:1882〜1944年。京都生。明治から昭和初期の日本画家。号は青翠、西廬。初めは中島有章に手ほどきを受け、14歳で竹内栖鳳に師事し四条派を修得。明治40年第1回文展入選、大正8年からの帝展にも入選を重ねた。昭和4年帝展推薦。栖鳳門下で西村五雲・西山翠嶂と共に三羽烏と称された。

高容さんの絹本大幅「尉と姥」の図です。松の大樹のもと、尉と姥が静かに佇みます。この人、人物画が上手いですね。白い頭髪が胡粉で繊細に描いた、その技は目を見張ります。長寿や敬老のお祝い、お正月には持ってこいです。落款は”青翠”落款です。

・・・・・・・・・・

NO.9196

岸 禮筆 「子 丑 寅」図 (合箱)

¥10,000

江戸後期

紙本

本紙サイズ:29.1cm×85.5cm

掛軸サイズ:40.5cm(46.5cm)×173cm

岸禮:文化13年~明治16年。江戸時代後期から明治時代の岸派の絵師、日本画家。姓は佐伯、名は持豊、持礼。字を士弟、号に雪峰、化鵬、北鵬、白雲館など。官名から岸大路左近将監と称した。岸派の二代目岸岱の次男として現在の京都市内で生れる。父について岸派の絵を学び、安政度京都御所の障壁画製作のため禁裏絵所に出仕して近衛府官人となり、左近衛府下野守に任じられ、さらに左近将監に昇進した。『平安画家評判記』には「何も角にも出来升」とあり、一定の評価を得ていたことが窺える。明治維新後に東京に移住し、当地で没した。

いかにも岸派らしい、寅と丑と子ですね。本紙は焼けが見られ、強い折も見られますが、表装は綺麗です。岸派のなかでも”岸禮”の作品は珍品です。

・・・・・・・・・・

NO.9180

九谷焼 風鎮 (箱入り)

¥4,500

現代作

全長26cm・陶器部分直径4cm×高さ4cm

九谷独特の模様、青粒模様が美しい九谷の風鎮です。そこに九谷らしい金彩が華麗に映えます。青粒の上の金彩の花模様は九谷らしい豪華さを演出しておりますね。六角形の造形も、どっしりとしていて実に風格のある九谷の風鎮です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

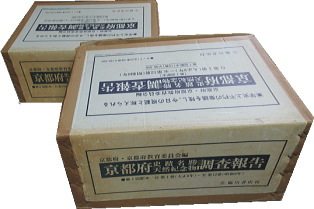

NO.9175

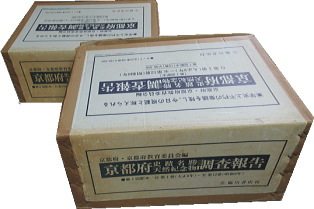

臨川復刻 「京都府史跡名勝天然記念物調査報告」(箱入り)

¥58,000|全揃い

1983年

2回配本・全23巻(総目録・索引含む)・定価19万円

サイズ:27cm(B5版)

大正6年7月、京都府知事木内重四郎は、史蹟名勝及び天然記念物の保存のために京都符の史蹟調査の事業を盛んにすることを唱導し、京都府史蹟勝地調査会を組織しました。 調査会では、京都帝国大学などの碩学大家を評議員に迎え、西田は梅原末治(京都帝国大学文科大学教務嘱託)と共に調査委員として実質的な調査・報告を担当しました。また、田中勘兵衛や碓井小三郎らからの事業への支援もありました。 『京都府史蹟勝地調査会報告』は、大正8年から刊行が開始され、第9冊からは『京都府史蹟名勝天然紀念物調査報告』と書名を変え、第20冊まで続きました。それを1983年に京都の臨川書店が復刻したもんです。本は殆ど置き古し状態で、奇麗な本です。

・・・・・・・・・・

NO.9172

多井隆石筆 自画賛青緑情桃渓春遊図(共箱)

¥12,000

大正12年

絹本

本紙サイズ:42cm×132.5cm

掛軸サイズ:56.2cm(61.6cm)×200cm

多井 隆石は明治から昭和に活躍した兵庫県 西脇市出身の日本画家です。

うららかな春の風景が絹本に見事に描かれた山水画です。草萌える山河、美しくさく桃の花、苫屋にあそぶ賢人、霞む山並み、美しい力感溢れる筆致が非常にいいですね。まさに河のせせらぎが聞こえてくるかのような風情の日本画ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9123

胡小蘋筆 漢詩二行書

売切れ

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9122

樋口 富麻呂筆 「浦島」(共箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9116

南保 秋淵筆 神苑幽邃(共箱)

¥8,000

大正時代・ 紙本

本紙サイズ:30.2cm×120.8cm

掛軸サイズ:42.2cm(47.8cm)×177.5cm

南保秋淵:日本画家、大正12年度改正東西画家格付、3等席。東京文展作家、文帝出品多数。秋淵さんの情緒溢れる日本画です。神苑とは、おそらく明治神宮でしょうね。大きな古木が力強く、見事に描かれています。表装を新しくし直してあるので、箱は時代箱ですが、掛軸は美品です。

・・・・・・・・・・

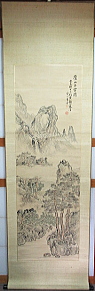

NO.9093

藤村 曽山筆 盧山白雲図(合箱)

¥8,000

明治二十六年七月

紙本

本紙サイズ:44.3cm×135cm

掛軸サイズ:59.3cm(65cm)×195cm

藤村曽山:1853年~1919年。幕末‐大正時代の南木曽町出身の南画家。三宅暁峰に学ぶ。建仁寺天井画も描いた。晩年は建仁寺を拠点として活躍。作品は周辺や下條村に多くあるそうです。

墨画淡彩の南画ですね。峩々たる山並み、良く茂った樹林に白雲がたなびきます。山並み、樹木も良く描き込んであり見事ですね。美しい清楚な南画の名品です。本紙に黄鶴山樵(こうかくさんしょう)とありますが、これは中国の文人画家・王蒙の号です。彼は元末~明初に活躍し元末四大画家の一人です。

・・・・・・・・・・

NO.9092

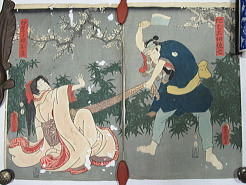

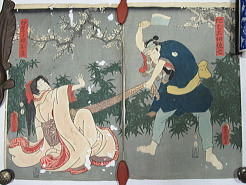

歌川 豊国筆 役者絵2枚続き

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9068

村上委山筆 朝天鶏鳴之図(共箱)

¥6,000

大正時代

絹本

本紙サイズ:41.5cm×109.8cm

掛軸サイズ:54.3cm(60cm)×189cm

村上委山:日本画家。京都生。名は義和、字は子守、別号に香露山房・白蓬画房。初め阿部閑山に北宗画を学び、閑山の死後に滝和亭に師事して南画を習得する。文展開設に携わり、後年は日本美術協会を中心に活動、茶道や華道も能くした。昭和11年没、69歳。

委山さんの鶏の図です。鶏は古来より、時を告げる霊鳥として人々から尊用されて来ました。天上に太陽、それに向って時を告げている鶏が力強く描かれていますね。本紙には染み見られますが、表装は立派です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9066

今尾景祥画 「瑞松」 淡川康一画賛 (額装・共シール)

¥22,000

現代作

本紙サイズ:69.5cm×30cm

扁額サイズ:99cm×41.5cm×2.3cm

今尾景祥:日本画家の大家として知られる今尾景年の養嗣子となり、その画法を受け継ぐ。画壇にはあまり所属せずに個展を中心とした制作活動を行った。目立った受賞などはないが、皇室献上数回など高い評価を得た。 さらに、各寺院の襖画を担当し、代表的な仕事では久保田金僊とともに京都黒谷の金戒光明寺方丈の襖絵「金地襖絵(虎図)」を揮毫している。景祥さん、お得意の松の絵ですね。枝ぶりの良い松が力強く描かれています。淡川康一さんは経済学者。禅画の権威でもあるので、景祥さんとのコラボは見事にマッチしておりますね。

・・・・・・・・・・

NO.9041

立脇 泰山筆 春夜山水之図(合箱)

¥3,500

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:41.9cm×113.7cm

掛軸サイズ:53.9cm(59.3cm)×196cm

立脇泰山、明治19年に生まれ、。父の仕事の関係で本籍を新温泉町細田に置いていた。子供の頃から好んで絵を描き、成長するにつれてその才能は伸び、京都市美術工芸学校で本格的に日本画を学んだ。その後、関西日本画壇の竹内栖鳳に師事し、作品が文展や帝展などに入選するようになり、画家としての地位を不動のものにした。

立脇泰山さんの水墨山水画です。栖鳳ばりの木々の描き方はさすがですね。絹本の良い作品ですが、染みがでているのと、本紙に膨れがあるので、まくりとしてのお値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9018

岩澤 重夫筆 天の橋立寿画賛色紙(額装)

¥8,000

現代作

色紙:24.2cm×27.3cm

額サイズ:41.3cm×44.3cm×3.4cm

岩澤重夫は、1927 年に大分県日田市豆田町に生まれ。1947年に京都市立美術専門学校(現在の京都市立芸術大学)に入学。日本画家で文化功労者になった人です(2009年82歳没)。魚釣りが趣味で日本各地の川や海の風景画を描き日展で活躍した作家です。本作は、丹後天橋立を来訪したおりに描かれた色紙で、松並木を墨絵で描き、大きく「寿」の賛を入れたものです。桑の良い額に入れてありますね。色紙は美品です。

・・・・・・・・・・

NO.9017

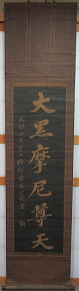

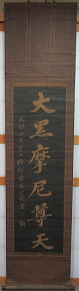

木版 宮津藩主本荘宗發書 大黒魔尼尊天(原装うぶのまま赤軸)

¥6,000

江戸後期

紙本

本紙サイズ:28.5cm×110.5cm

掛軸サイズ:37.5cm(43cm)×188cm

本荘宗發(むねあきら):天明2年7月2日 ~天保11年8月25日 。江戸時代の大名で老中。丹後国宮津藩第5代藩主。本荘松平家8代。3代藩主松平資承の三男。代藩主松平宗允の弟。正室は牧野康儔の娘。官位は従四位下、伯耆国守、侍従。 奏者番、寺社奉行、大坂城代、京都所司代を経て、老中に就任。宗発死後、家督は養子の松平宗秀が継いだ。

宗發公は老中にまで登りつめたため、この資金も必要で、藩内から年貢を厳しく取り立てたため、藩内では一揆が頻発したようです。次代の宗秀公の世になり、宮津も平穏になりましたが、幕末の動乱に巻き込まれていきます。軸は歴史の証人です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

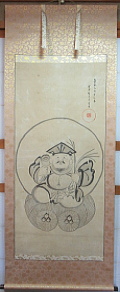

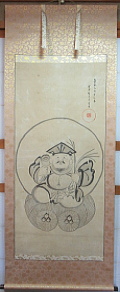

NO.8966

丹後宮津城主 本荘宗秀筆 大黒尊像(合箱)

¥78,000

嘉永元年

紙本

本紙サイズ:56.8cm×121.7cm

掛軸サイズ:69.3cm(74.4cm)×179cm

本荘宗秀:文化六年生。幕末期の幕府老中、丹後宮津藩主。宗発の養嗣。天保十一年襲封し,伯耆守と称する。藩政立直しに努め,安政五年、寺社奉行に就任。 あわせて五手掛として,安政の大獄で捕らえられた志士を審問する。大獄当事者が糾弾されるようになった文久二年、所司代を免ぜられ溜間詰から雁間詰に下げられた。しかし元治元年には老中に就任し,第1次長州征伐にかかわり,慶応二年の第2次長州征伐では老中として第一線にあった。

丹後宮津藩の幕末期の名君、本荘宗秀公の大黒さん図です。宗秀は文武に秀いで、この様な絵画も残しておりますが、その数は非常に少なく、過去には家老家に伝わる1本しか知られていないという大珍品の大幅です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.8866

田能村直入筆 山水画大幅(時代箱)

¥16,000

明治時代・ 紙本

本紙サイズ:56.8cm×134.6cm

掛軸サイズ:72.7cm(79.5cm)×215.2cm

田能村直入:江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した日本画家。豊後国岡藩の藩士、三宮家に生まれ。同藩の画家・田能村竹田の養子となって直入を名乗りました。師匠の竹田に学んだ文人画をきわめ、現代においても高い価値を誇る傑作の数々を世に送り出し、明治維新を迎えてからは教育者としても活躍しました。明治中期に文人画が衰退する中で晩年を過ごしたため、“最後の文人画家”とも呼ばれております。

直入さんの大幅掛軸です。まさに墨痕淋漓と云った風情の、力みなぎる大作です。山峡を流れ落ちる瀧、巌など見事なまでの迫力で迫ってきます。漢詩の賛も力強く、良い出来の山水大幅ですね。おそらく、直入来丹のおりに描かれたものでしょう。

・・・・・・・・・・

NO.8865

中島来章筆 松に梅の図(合箱)

¥8,000

明治時代・ 紙本

本紙サイズ:26.7cm×110.7cm

掛軸サイズ:38.9cm(43.3cm)×192cm

中島来章:幕末・明治初期の円山派の画家。寛政八年、近江生。姓は源、字は子慶、号に春分斎、通神堂、鶴江堂など。はじめ画を渡辺南岳に学び、のち円山応瑞の門に入る。幕末における円山派の大家とされ、横山清暉・岸連山・塩川文麟と共に平安四名家と称される。花鳥画、特に鯉と鶉を能くした。門下に幸野楳嶺、川端玉章、藤井松林らがいる。明治4年歿、76歳。

来章さんらしい、いかにも、あっさりとした絵ですが、円山派らしい気品のある画風で見事です。本紙には、小シミ,折れ見られますが、表具は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.8824

仏画 龍上観音(合箱)

¥28,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:39.7cm×115.7cm

掛軸サイズ:54.4cm(60.5cm)×175cm

絹本に描かれた美しい観音さまを描いた仏画です。 古来より龍は雨をもたらす豊穣の神とされ、その威厳であらゆる厄災を追い祓うと崇められてきました。 遥か西方極楽浄土より現れた観音菩薩は、三十三の姿に身を変え様々な苦難に悩める人々を救済するといわれ、その御姿に祈れば、悪夢が転じて福運をもたらすと伝えられています。渋い色彩で、金地の上に描かれているようで仏画として気品がありますね。華麗な仏画装、良い出来の掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.8821

松村月渓筆 武正 画賛(ニ重箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.8818

関精拙筆 美人画賛(合箱)

¥6,000

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:32.5cm×132.8cm

掛軸サイズ:44.8cm(50cm)×202.8cm

関精拙:臨済宗の僧。天龍寺派管長。天龍寺二百四十世。明治10年兵庫県浜坂町生れ。諱は元浄。号は青峨。中国・インドに学び、宗義を極める。 書画に巧みであった。昭和20年寂、60才。絵画がお得意だった精拙さん、お坊さんですが、この様な洒脱な美人画をお描きになったのですね。けだし珍品であります。本紙は絹本ですが、小シミ、折れあります。表具も傷んでおりますので、マクリとしてのお値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.8816

西国三十三箇所 仏版画

¥4,500

江戸期

紙本

本紙サイズ:11.7cm×33cm

掛軸サイズ:19cm(21.2cm)×58.8cm

美濃谷汲山華厳寺さんは西国三十三番満願霊場「谷汲さん」の名でも親しまれ、西国札所の中で最も東の岐阜県に位置しています。このお寺の仏版画です。木版の味わい深い小刷物です。このような小さいものは残り難いので貴重ですね。一番は紀伊國熊野那智(青岸渡寺)から始まり、三十三か所が摺られています。

・・・・・・・・・・

NO.8792

田中柏陰筆 蓬莱仙境図(合箱)

¥6,000

大正時代

紙本

本紙サイズ:42.6cm×123.1cm

掛軸サイズ:54.4cm(59.9cm)×185.5cm

田中柏陰:本姓は中川、通称は啓三郎。別名を馨、字を淑明、号は柏陰・静麓(せいろく)・柏舎主人・柏樹子・弧立・空相居士。明治16年、17歳のとき京都に出て田能村直入に師事し、田能村竹田系の南画の画風を受け継ぎ、濃彩の山水画を得意とした。京都では田能村直入が開いた「私立南宗画学校」で校員として後進の指導にあたった。

柏陰さん、お得意の南画風山水図、直入ばりの雄渾さですね。緑青のみどりが印象的な良い日本画です。本紙は紙本、小やけ、折れありますが、時代を経た良い味わいになっております。

・・・・・・・・・・

NO.8791

田能村 直外筆 三春駒図画賛(合箱)

¥3,500

昭和20年代

紙本

本紙サイズ:29cm×54.8cm

掛軸サイズ:31.1cm(36cm)×140cm

田能村直外は京都生。田能村直入の曽孫で、田中柏陰師事しています。京都日本画家協会会員、京都書画院理事長。平成9年没。93才。

直外さんの三春駒の画賛です。三春駒は。坂上田村麻呂ゆかりの木馬で、「子育木馬」として親しまれてきた三春駒。白駒と黒駒があり、彩色は赤、黒、金色と鞍の紺。馬産地として知られた三春ならではのたくましい馬体が特徴で、馬への深い愛情が感じられます。そして黒駒は子寶、安産、子育てのお守りらしい。名手の手になる良い絵付けです。本紙には、染み見られますので、安価でご奉仕いてします。

・・・・・・・・・・

NO.8743

頼鳳筆 蓬莱仙境之図(合箱)

¥6,000

昭和戦前・絹本

本紙サイズ:49.7cm×112.8cm

掛軸サイズ:63cm(69.2cm)×196.5cm

尺六寸の絹本大幅です。峩々たる山並みの、岩彩の蒼が美しいですね。流れる瀧が大河となり、鶴が遊ぶ、正に蓬莱仙境の趣です。本紙上部には小シミみられるも、綺麗な表装の掛軸です。作者の頼鳳はときおりみかけますが、経歴などは、当方浅学のため不明です。

・・・・・・・・・・

NO.8717

伝 吉田松陰筆 戯画墨竹図(時代桐箱)

¥38,000

幕末・紙本

本紙サイズ:63.6cm×129.2cm

掛軸サイズ:75.5cm(81.7cm)×186.5cm

幕末の志士、吉田松陰の戯画として伝わって来た墨画です。巌と竹が墨痕淋漓と描かれた、二尺一寸の大作です。勢いのある竹の葉、その筆致はまさに見事と云うしかない、幕末の志士の矜持を感じさせます。巻止めには旧蔵者の書付が貼ってあり、曰く「長州吉田先生 墨竹之図真蹟」「勤王志士吉田松陰先醒墨戯 臼山堂所蔵」などと書いてあります。本紙は紙本で、巻皺、上部下部には水濡れあります。

・・・・・・・・・・

NO.8690

今日庵工芸軸 「和心」(箱なし)

¥4,500

現代作

本紙サイズ:長径52cm・短径20.6cm

掛軸サイズ:57.8cm(63.5cm)×122.5cm

千利休の孫で茶禅一味を唱え、千家茶道の礎を築いた千宗旦が、自分の茶を 末子宗室に譲ろうと利休の子少庵以来の敷地内に茶室を建てて移り住みました。宗旦は、大徳寺の清巌和尚を席披きのために招きますが、和尚は約束の時刻に遅れてしまいます。和尚が現れないので伝言を残し出掛けますが、帰ってみると和尚は茶室の腰張りに「懈怠比丘不期明日」(明日にでも来られよと言われても怠け者ですから来られるかどうか判りません)と書きつけて帰ってしまっています。今日という日、いまこの時の大切さを強調する意に感じ入った宗旦はこれに因み茶室を「今日庵」と命名しました。これが裏千家今日庵の由来とされております。その今日庵の瀟洒な茶掛けの掛軸です。軸は落ち着いた絹装、綺麗な掛軸です。

・・・・・・・・・・

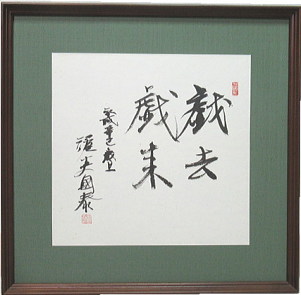

お薦め!

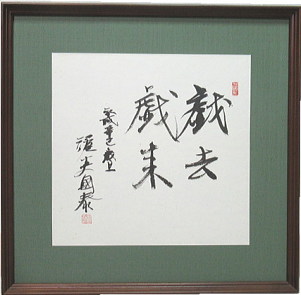

NO.8576

渥美 國泰筆 漢詩二行書(額装)

¥8,000

現代作・ 紙本

本紙サイズ:34.5cm×34.5cm

額縁サイズ:51.5cm×51.5cm×3.4cm

渥美 國泰933年1月1日 生まれ。日本の俳優。 来歴は、東京府東京市四谷区三光町出身。 1951年、東京都立九段高等学校を卒業。 俳優座附属俳優養成所を卒業後、劇団新人会の創立に参加。 その後いくつかの劇団を転々とし、1965年に劇団雲に入団する。 1975年、雲を脱退して演劇集団 円の創立に参加。 1979年に円を退団し、アクト青山ドラマティック・スクールを主宰して後進の育成に励む。 舞台活動を続ける一方、映画、テレビ、ラジオなどでも活躍。 声優としての実績も豊富。また日本の古美術にも造形が深く、著書多数。「戯去戯来」は福沢諭吉の言葉らしいですね。福沢は「戯去戯来自真有」と言う漢詩をよく揮毫しているらしいですが、その一節で、大意は人生は戯れに過ぎないが、そこを一生懸命真面目に生きることに本当の意味があると言うようなことらしいですね。能書家の國泰さんの美しい書です。シックな綺麗な額装品です。

・・・・・・・・・・

NO.8574

澤守半翠筆 漢詩七絶(共箱)

¥8,000

大正時代・紙本

本紙サイズ:74.5cm×45.3cm

掛軸サイズ:76.8cm(83cm)×149.5cm

澤守半翠:明治3年~昭和20年小松生まれの数寄者。名は安吉。沢守家は醤油製造を生業とする素封家で、半翠はその10代目。明治25年に家督を相続し六平を襲名。俳諧、書画、作陶、茶道、華道など多才。別号に白雲子、渋柿庵。作陶は原呉山、画は荒木探令、茶の湯は裏千家原呉山、奥村晴山に師事。小松天満宮の月並茶会、能和会の設立に尽力するなど、小松の茶道普及に大きく貢献した。

すっきりとした七絶の茶掛ですね。染付の軸端も美しい。一花が開くと萬花これに従う、なんて含蓄のある言葉ですね。半翠さんの号「白雲子」名義で書かれております。幅広の軸で、小折れ見られますが時代を帯びた渋い掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.8561

月心庵 宗治筆 大石良雄自画像記(合箱)

¥8,000

昭和20~30年代・紙本

本紙サイズ:58.5cm×33.5cm

掛軸サイズ:61.5cm(67.5cm)×119.5cm

面白い掛軸ですね。「大石良雄自画像記」とありますので、大石内蔵助のことですね。忠臣蔵です。その大石の事蹟が漢文で綴られており。中央の傘の人物が大石でしょうか。当方浅学ゆえ、なんとも分かりかねますが、末尾に赤松鴻とあるので、赤穂の赤松滄洲のことでしょうか?軸は折り皺がありますが、本紙は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.8449

清水寺 松本大圓筆 「清風満座中 一行書」(共箱 紙秩)

¥14,000

現代作

紙本

本紙サイズ:31.8cm×131.5cm

掛軸サイズ43.6cm(49.2cm)×193cm

大正11年生まれ。綾部市西方町出身。西方町の真言宗宝満寺で生まれる。昭和10年に清水寺に入り、故大西良慶貫主に仕える。学徒動員でビルマに赴き、龍谷大学卒業後、清水寺の塔頭寺院住職や執事長などを歴任。昭和58年、大西貫主の死去に伴い、後任の清水寺貫主に就く。翌59年には京都仏教会理事長に就任。昭和63年に貫主を退き、清水寺を本山とする北法相宗の名誉管長となる。平成24年没。

お坊さんのお書きになる字は、どれも立派です。これも高僧の徳なのでしょう。紙本に墨痕淋漓、流れるように書かれております。美品の掛軸、表装もシックな掛軸です。

・・・・・・・・・

NO.8447

後藤杏塢筆 「峯峡春烟図」(共箱 二重箱)

¥12,000

現代作

絹本

本紙サイズ:23.4cm×117.3cm

掛軸サイズ:36.8cm(41.7cm)×199.5cm

後藤杏塢:日本画家。明治40年、長野県生。橋本関雪に師事し、日本美術院院友となる。そののち前田青邨の門下となり東都画壇的な画風を成した。昭和48年歿、66才。

杏塢さんの筏下りの図、構図、筆使い、色彩、いずれも関雪ばりの美しい日本画ですね。絹本の良い状態の掛軸です。共箱、二重箱仕立ての良い掛軸です。

・・・・・・・・・

NO.8422

西村五雲筆 「新梢」(共箱・紙帙)

¥6,000

昭和戦前

紙本

本紙サイズ:42.9cm×32.2cm

掛軸サイズ:55.6cm(61.7cm)×128.5cm

西村五雲は大正から昭和時代に活躍した日本画家である。明治26年、京都に生まれる。13歳で岸竹堂に入門し、その後、日本美術協会展にて「菊花図」が褒章を受章。 竹堂没後は竹内栖鳳に師事する。その後、第1回文展で「咆哮」が三等賞を受賞する。また、大正2年に京都美術工芸学校教諭、大正13年に京都市立絵画専門学校教授。画塾晨鳥社を主宰し後進の育成に努めた。昭和8年には帝国美術院会員、そののち帝国芸術院会員に推挙された。また、帝展審査員なども務めた。 晩年の五雲は名声を得る。しかし生来病弱で、官設展などの大きな展覧会への出品は非常に少なく、大作や作品数も少なくい。昭和13年死去。

五雲さんの描く処の竹の図です。小品ですが、その名手の筆使いは充分に伝わってきますね。紙本で沁みが難点ですが、表具が新しいので、綺麗です。陶器の軸端の洒落軸です。

・・・・・・・・・・

NO.8351

菅楯彦筆 「わさび」(共箱)

¥12,000

昭和戦前・紙本

本紙サイズ:22.1cm×43.4cm

掛軸サイズ:25.1cm(30cm)×131.5cm

菅楯彦:明治11年、鳥取県倉吉生まれ。「浪速の絵師」と呼ばれた日本画家で、浪速の風俗を生涯にわたって描き続けた。 明治維新で武士社会が崩壊したため父は趣味だった絵で生計をたてようと、大阪市南区天王寺に居を移したが脳卒中で急死してしまい、楯彦は12歳にして父に代わって着物の図柄やちょうちん、看板などの絵を描いて生計を助けようとした。 しかし未だ少年の描く絵が売れるわけもなく、まさに赤貧洗うがごとき生活ぶりであったという。 楯彦は父からの手ほどき以外にはこれといった師匠にもつかず、もっぱら大阪の博物場に入り浸って古今の名画を模写して独学しながら腕を上げていった。 やがてその腕を見込まれて学校の図画教師になって、やっとどん底の暮らし向きからは逃れられ、大和絵、浮世絵、文人画などを折衷したような独自の画風を築きあげていった。

盾彦さんらしい、洒脱な絵ですね。小品ですが、面白い題材です。軸は上部に小虫穴がありますが、本紙には響いてはおりません。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.8350

妙心寺管長 逸外筆 禅語一行書(合箱・紙帙)

¥10,000

現代作・紙本

本紙サイズ:29.6cm×91.6cm

掛軸サイズ:32.7cm(38.5cm)×172cm

梶浦逸外:臨済宗の禅僧。 京都妙心寺派 元管長。明治29年愛知県名古屋市生まれ。 川島昭隠老師に参禅、のち小南惟精老師に参禅し嗣法する。 昭和19年、正眼僧堂師家。同30年正眼短期大学を境内に 創立。同44年から53年まで妙心寺派管長を務める。昭和56年没。86才。

「温故知新」でしょうか、逸外老師らしい、端正で力強い揮毫ですね。茶掛けの綺麗な軸装にしてあり、すっきりとした掛け軸となっています。

・・・・・・・・・・

NO.8319

関精拙筆 禅語一行書(共箱)

売切れ

・・・・・・・・・

NO.8098

呉門逸雲筆 春山游騎堂(紙箱)

¥6,000

現代作・ 絹本

本紙サイズ:63.3cm×136.3cm

掛軸サイズ:76cm(86.5cm)×200cm

中国の絹本大幅です。春の山が美しい緑青で描かれています。谷間に流れる霞も流れるように描かれ巧ですね。人物も細微で見事です。気品のある絵画です。極小染み見られますが、殆ど気になりません。新春に掛けるには持って来いの、美しい絵画です。

・・・・・・・・・・

NO.8075

松村景文筆 花鳥画三幅対(時代桐箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.7948

臨済宗建仁寺派 竹田益洲筆 禅語色紙(タトウ)

¥3,500

現代作

色紙サイズ:×24cm27cm

竹田益州:法諱は宗進。室号金剛窟。大分県生まれ。11歳で滋賀県堅田町祥瑞寺の大友宗忠和尚につき得度。大正4年、建仁僧堂に掛搭。竹田黙雷、竹田穎川両老師に参じ、昭和8年、穎川老師に嗣法する。同19年2月、大徳寺山内大仙院住職。翌年、大徳寺執事長に就任するが、穎川老師遷化により同年11月、建仁僧堂師家に就任。同29年、建仁寺派管長に就任。同55年、僧堂師家を退任し、以降は管長職に専念。平成元年6月20日遷化。

力強い字ですね。色紙には、小染みがみられますが、額装していただければ良い揮毫額となるでしょう。

・・・・・・・・・・

NO.7874

西山泊雲 野村泊月筆 「俳句春秋」双幅(泊月共箱)

¥7,500

昭和5年

紙本

本紙サイズ:28.4㎝×135cm

掛軸サイズ:31.5cm(36.7cm)×192.5cm

丹波・但馬は歴史的にも優れた文人を多く輩出した地方です。丹波竹田村の酒造家に生まれた西山泊雲・野村泊月兄弟は、大正から昭和にかけてホトトギスで活躍し,田中王城・岩木躑躅と共に一時代を画しました。同じく、高浜虚子を師とした第14代豊岡藩主京極杞陽とともに,その師弟の絆やエピソードは広く語り継がれています。

泊雲、泊月の俳句双幅です。「春」の句は弟泊月、「秋」の句は兄泊雲の手になるもの、美しい字の俳句幅ですが、惜しむらくは染みが多い、為に格安でご奉仕。紙本なので、染みは取りやすいと思います。

・・・・・・・・・・

NO.7819

野添平米筆 「巌松遠浦」(共箱)

¥12,000

大正~昭和初期・絹本

本紙サイズ:36cm×122.1cm

掛軸サイズ:47.2cm(54.2cm)×201.5cm

野添平米:明治28年滋賀県下笠生れ。本名次郎、師は菊池芳文。大正7年芳文歿後は菊池契月に師事する。大正8年第1回帝展に初入選、し以後入選を重ねる。大正12年第1回新文展からは無鑑査出品。大正15年紀元二千六百年奉祝美術展に招待出品。

戦後22年第3回日展入選、京都小御所や大徳寺瑞峯院の襖絵も手がけた。昭和55年85才歿。

平米さん、お得意の縦に大きな巌を配した構図の力強い構図の絵ですね。絹本に墨画淡彩、シックですね。本紙も表装も綺麗です。但し、陶器の軸端が外れているので、お値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.7818

洪泉筆 楊柳観音図 (合せ桐箱)

¥8,000

大正~昭和初期・絹本

本紙サイズ:41.3cm×108cm

掛軸サイズ:55.2cm(60.8cm)×195.5cm

絹本に、美しい色彩で描かれた観音さまですね。巌上におわす姿は、荒々しい中に、高貴なお姿が浮かびあがり、その柔らかな色彩と共に美しい。バックの霞も金粉を刷き、高雅な雰囲気をよく現わしていますね。本紙も、小染みあるも綺麗に残り、いい仕上がりの掛け軸ですね。

・・・・・・・・・・

NO.7817

久保田 万太郎筆

俳句(さりげなき)小色紙(額装、ボール箱入)

¥12,000

現代作

色紙サイズ:17.9cm×20.9cm

額サイズ:30.9cm×40cm×3.3cm

久保田 万太郎:明治22年、東京浅草生れ。俳人・小説家・劇作家。慶應義塾大学卒。明治44年、小説『朝顔』と戯曲『遊戯』を『三田文学』に発表。明治45年、第一作品集『浅草』を刊行、その後劇評論家・俳人としても知られた。小説に『末枯』『寂しければ』『春泥』、戯曲に『心ごころ』『短夜』『大寺学校』などがある。俳句の別号、暮雨、傘雨。昭和38年没。

この句は”さりげなき言葉としもや春の雪”で 、万太郎 さんの「流寓抄以後」所載の句のようですね。赤地に切箔を散した美しい小色紙に、ほんとうにさり気なく書かれた、いい俳句です。綺麗な額装の瀟洒なお品です。

・・・・・・・・・・

NO.7785

仏画 空海像(合箱)

¥18,000

江戸時代 ・紙本

本紙サイズ:52.2cm×95cm

掛軸サイズ:64.6cm(70.3cm)×180cm

古画の空海坐像です。この椅子にお座りになった空海さんの図は、有名な高野山の御像を模写したものでしょう。右手には五鈷杵を持ち、左手には数珠をお持ちです。靴と水瓶も、空海図の定型ですね。紙本で、折れ、切れなどありますが、良く描かれた空海さんの坐像ですね。江戸の後期に宮津には、「丹歌府志」に挿絵を書いた佐藤正持という画家が滞在しており、その人の画風に良く似ているのですが、これは想像の域でしか在りません。

・・・・・・・・・・

NO.7756

山崎年信 錦絵「大日本優名鏡」2枚

¥22,000|2枚セット

明治時代

約25.5cm×約37.5cm

山崎年信:大蘇芳年の弟子門人。江戸生まれ。姓は山崎、または斎藤、名は徳三郎。仙斎、南斎、呉園、扶桑園、呑海と号した。父は青物問屋であったが家が貧しかったために絵の才能を伸ばす道に進むことが出来なかった。明治3年頃、13歳で浮世絵師・大蘇芳年に入門、認められて年信と号した。入門の経緯は、提灯屋で小僧として修行しているとき、神事行灯に描いた絵が評判となったことがきっかけとなったと云う。

名手、年信さんの「大日本優名鏡」、小穴あるものも在りますが、摺りも良く、裏打ちもトリミングもありません。師匠の芳年の絵姿も入っているのが嬉しいですね。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.7731

大西良慶筆 「不老長春図」(共箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.7595

青木月斗筆 俳句短冊二葉(箱付)

¥10,000

昭和初期

短冊サイズ:6cm×36.2cm

青木月斗:本名、新護。明治12年大阪生まれ。大阪道修町の天眼水本舗の主人としても有名な豪商。初め月兎、のちに月斗と号しました。子規門下で水落、露石らと共に当時の大阪俳壇の重鎮として、明治31年大阪満月会を創設。その会の育成に尽力しました。昭和24年、疎開先の奈良で亡くなりました。

青木月斗は戦前来丹しており、そのおりに書かれたものですね。「与謝の海」は、日本三景の天の橋立の内海のことです。短冊は金砂子の綺麗な短冊です。古い短冊ですが、極美のお品です。

・・・・・・・・・・

NO.7594

伝 水戸光圀筆 漢詩二行書(合箱)

¥28,000

江戸時代・紙本

本紙サイズ:48cm×129.8cm

掛軸サイズ:61.6cm(69.5cm)×185.5cm

戸前期の常陸国水戸藩主。徳川家康の孫、頼房の三男。字は子龍、号は梅里。民治に努め、儒学を重んじた。江戸の藩邸に彰考館を健立、「大日本史」の編纂事業を始め、水戸学の基をつくった。のち中納言となる。テレビ、映画で有名な”水戸黄門”様とは、このお方。

流麗な美しい文字ですね。落款はありませんが、印譜は「源印光圀」「水陰梅里」。本紙の上下、左右に糊沁み見られます。

・・・・・・・・・・

NO.7593

名士寄書き 折れ帖(秩入り)

¥10,000

昭和戦前

本体サイズ:18cm×26.8cm×4cm

少し大版の折れ帖です、名を連ねる書き手は「芦田均」、戦後の内閣総理大臣ですね。まだこの昭和10年は衆議院議員時代。その他、柴山全慶、山田無文の僧侶。軍人、画家等、多くの方の墨蹟が残されています。浅学のうめばち主人には、不詳の方々が多いので、掘り出しがあるかも知れませんよ!どうぞ、ごゆっくりご確認下さい。折れ帖も、秩、折れ帖の金の部分は、虫舐めが見られますが、本紙は綺麗です。

・・・・・・・・・・

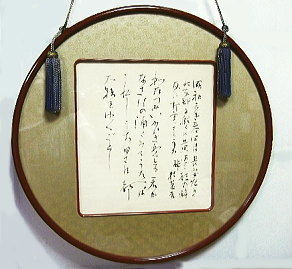

NO.7404

三上於兎吉筆 「酔友に打電せる歌」色紙(額装)

¥8,000

昭和三年筆

絹本色紙サイズ:23.6cm×26.6cm

直径44.3cm・厚み2cm

提げ紐トップから本体まで長さ38.5cm・全体長さ83.5cm

三上於兎吉:作家。明治24年、埼玉県生まれ。大正五年に講談雑誌に『悪魔の恋』を発表。大衆通俗小説の旗手となり、時代物も『敵対日月双紙』などを週刊誌に書き、新風を吹き込む。『黒髪』『淀君』『雪之丞变化.』などが代表作。妻は女流文学者の長谷川時雨で、おしどり夫婦として有名。

三上於兎吉が北支那を旅行した折り、長安丸から酔友に旅の感慨を歌にし友に贈った歌が書かれています。この当時、文壇の寵児だった於兎吉にとって誰だったのでしょう?想像すると面白いですね。美品の色紙です。

・・・・・・・・・・

NO.7375

橋本栗渓筆 漢詩二行書(合せ桐箱・紙秩)

¥8,000

明治時代・紙本

本紙サイズ:29.7cm×130.5cm

掛軸サイズ:43.3cm(48.6cm)×185cm

鳥取県大百科に、「栗渓は、漢学者にして山口高等商業学校の教授であった。その書は雄渾である。」とあり、なるほど巧みですね。そして「東京帝大文科古典講習科漢書課卒業。愛媛県尋常中学に勤務の折、同僚の夏目漱石と親しくしており、『坊ちゃん』の一節に出る「漢学者の先生」とは、彼のことだと言われている」と出ています。夏目漱石とも交流があった人でもあります。おりしも漱石生誕150年の年に現れた栗渓さんの書、えにしを感じます。軸は元装うぶのまま、表具に破れあるものの、本紙は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.7344

琴塚英一 水彩 「静物」色紙(額装)

¥10,000

昭和40年代

色紙:26.8cm×23.7cm

額サイズ:44.5cm×42cm×3.2cm

琴塚 英一:明治39年~昭和57年 大阪府出身の日本画家で版画家。信濃橋洋画研究所で学んだ後、京都市立絵画専門学校で日本画と版画を学びました。後に川端龍子に師事し、青龍社々人としてY氏賞及び奨励賞を含め入選多数。昭和41年の青龍社解散後は、美術団体に属することなく個展を主な活動の場とし、花鳥、風景に優れた作品を残しました。

琴塚さんの美しい色彩が踊る、美しい水彩画ですね。カップに描かれた蒼馬は、まさに琴塚さんのタッチですね。色紙には染みが多いのが難点ですが、色彩は輝いております。

・・・・・・・・・

NO.7287

吉田初三郎筆 徳利画賛(額装)

¥6,000

昭和初期

本紙サイズ:色紙

額縁サイズ:36cm×45.5cm×2.2cm

吉田初三郎:明治17年、京都生まれ。初三郎は、はじめ友禅おりものの図案の職工をしていました。その後、上京して絵の修行をしていましたが、先生から進められて絵師の道に進むようにいわれたようです。初三郎は、すぐれた鳥瞰図作家として知られています。彼が描いた鳥瞰図は、大正から昭和にかけて、1000種にも上るといわれており、その作品は今でも熱烈な初三郎フアンを夢中にさせています。

しかし初三郎は肉筆画も残しており、このような洒脱な俳画も御座います。淡彩の徳利も美しいですね。色紙は染みが多いので、お洒落な斑竹の額をお付けして、お値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.7209

高木林斎筆 尉姥図(合箱)

¥8,000

大正時代(丁巳六年)・絹本

本紙サイズ:35cm×114cm

掛軸サイズ:47cm(53.5cm)×197cm

高木林斎:経歴は、明治9年7月愛知県名古屋に生れる。本姓は渋谷。高木氏を継ぐ。字は全鼎。別号・非空。居を畊霞館。山水・花鳥画を得意とした。帝國絵画協会の会員。兵庫県氷上郡柏原町に住す。と書いたものがございます。

尉と姥の図は、謡曲「高砂」の前ジテの木守りの翁とシテツレの木守りの姥。この老夫婦が松の落ち葉を搔く姿は、大変めでたいものとされ、よく画題とされたようです。また、お互いが白髪になるまで年を重ねるということで、長寿の象徴ともなり、還暦や古希など長寿のお祝いでもお馴染みです。松の大樹の下、お互いを思いやる老夫婦の柔らかい表情が良いですね。お互いの衣も美しく描けていて、良い尉と姥の図です。本紙は絹本で染みも殆ど無く良い状態の掛け軸です。

・・・・・・・・・・

NO.7174

榊原苔山筆 松竹梅図色紙三種(額装)

¥9,000

現代作

色紙:23.8cm×26.6cm

額サイズ:38.5cm×41.5cm×2.6cm

榊原苔山:明治23年、榊原芦江の四男として京都市に生まれる。本名は秀次。兄弟に画家の雨村・紫峰・始更がいる。明治41年、京都市立美術工芸学校絵画科を卒業し,45年京都市立絵画専門学校を卒業。竹内栖鳳に師事し,竹杖会に入る。明治42年第3回文展に《五月雨》が初入選し,以後文展に4回,帝展に12回,昭和11年文展招待展,新文展に2回,戦時特別展など,官展を中心に作品を発表した。第6回文展では《枇杷》が褒状を受けており,昭和5年の第11回帝展から推薦となっている。師の栖鳳ばりの鮮やかな描写の美しい日本画です。「松竹梅」と3枚揃っているのが嬉しいですね。色紙には少々染みあるも、額に入れてあるので、それほど目立ちません。

・・・・・・・・・・

NO.7164

三輪晁勢筆 「蘭に小禽」図(合箱)

¥24,000

現代作・ 絹本

本紙サイズ:25.4cm×25.2cm

掛軸サイズ:31.7cm(37cm)×134.5cm

三輪晁勢:日本画家。明治34年、現在の新潟県長岡市与板町に生まれる。父は日本画家の三輪大次郎。大正10年)、京都市立美術工芸学校卒業。大正13年、京都市立絵画専門学校卒業。東丘社に入り、堂本印象に師事した。以後、官展において活躍する。昭和2年、帝展に初入選。昭和6年・昭和9年に帝展特選。昭和34年、日展評議員。昭和44年、日展理事。昭和37年、日本芸術院賞。昭和52年、日展参与。昭和55年、日展顧問。昭和54年、日本芸術院会員。そのほか、新聞雑誌の小説挿絵も手掛け、舞台装置や壁画にも携わった。日本画の美しさ、岩彩の美しさを堪能できる作品ですね。この鳩の翠の美しさは、名手の手による素晴らしさです。蘭の花の彩色に小痛みあるものの、日本画の美しさを充分に堪能できる作品ですね。

・・・・・・・・・・

NO.6754

妙心寺 古川大航筆 「寿」一行書(合箱)

¥8,000

現代作・紙本

本紙サイズ:25.3cm×99.6cm

掛軸サイズ:36.3cm×165.5cm

古川大航:明治4年、埼玉生まれ。 室号は嶺南室。興津清見寺にて得度。明治25年、妙心寺僧堂に掛搭、金華室虎関宗補に参ず。明治35年、大阪法雲寺に住したが、特派布教師を命ぜられる。大正6年、興津清見寺住職。昭和7年、妙心寺派宗務総長に就任。昭和12年、北京に駐在して北支の開教にあたる。終戦後最後まで中国に留り、戦没者の慰霊、引揚者の世話に務め帰国す。昭和27年、妙心寺派管長に就任。以後五期連続その職にあり教化に尽くす。昭和43年、現職のまま示寂。世寿98。師晩年の書ですが、その筆跡は力強いですね。珍しく、大きな「嶺南大航」の印譜が押されているのが嬉しいですね。沁みが多いのがすこし難点ですが、紙本なので扱い易いとおもいます。その分、お値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.6673

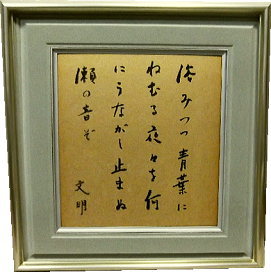

土屋文明筆 短歌色紙(アルミ額装)

¥38,000

現代作

本紙サイズ:色紙

額縁サイズ:37.5cm×40.5cm×2.8cm

土屋文明さんは、明治23年に現在の群馬県高崎市保渡田町に生まれ、明治、大正、昭和、平成を生き、100歳の生涯を閉じるまで12,300余首を残した近代日本の代表的歌人で、優れた万葉学者です。その独特の書体も味わい深いですね。ここに書かれた和歌は、昭和25年の歌集「自流泉」に収められている歌のようです。金砂子の美しい色紙に書かれた、状態も良い色紙です。アルミの枠のシンプルな額に収められております。

・・・・・・・・・・

NO.6555

丹後文殊 智恩寺実応 金比羅大権現

¥8,000

江戸後期・紙本

本紙サイズ28.2cm×96.3cm

掛軸サイズ:34.4cm×154cm

智恩寺実応は十一世宗眞和尚のことで、当地では一木和尚で知られています。伝には、学徳高く世の崇敬を享け、晩年に至り、對潮庵へ隠棲し、専ら風月を友とし、とあります。天保七年寂。この人、楽焼を好み、自ら焼いた作品は当地でも珍重されています。この軸は神道ですが、依頼によって描いたものでしょう。力強い文字ですね。軸はうぶのまま、折れ痛みあります。めくりのつもりでお買い求め下さい。

・・・・・・・・・・・

NO.6233

海部正道筆 天火明命・日子郎女命図掛け軸

¥48,000

明治時代・紙本

本紙サイズ:31.1cm×88.5cm

掛軸サイズ:42.4cm×163.5cm

丹後地方の伝承を書いた「丹後風土記残缺」という本があります。、その「丹後風土記残缺」とは、八世紀に国の命令で丹後国が提出した地誌書とも言うべき風土記の一部であり、京都北白川家に伝わっていたものを、十五世紀末に丹後国一之宮籠神社の社僧・智海が筆写したものとされています。その籠神社の神主さんが海部氏、この絵を描かれた方ですね。この海部氏の祭神が天火明 命・日子郎女 命なのです。軸の中央に押されている大きな角印は「丹後国老人嶋神社印」とあり、この老人嶋神社の祭神でもあります。丹後の伝承がつまった曰くありげな面白い掛け軸ですね。

*小虫穴あります。

・・・・・・・・・・・

NO.6195

田村孝之介筆 水彩「蘭」(額装)

¥28,000

現代作

色紙サイズ:24.1cm×27.3cm

額サイズ:41.9cm×45cm×4cm

田村 孝之介:、明治36年、大阪生まれ。昭和61年没82才

1920年、上京して太平洋画会研究所に学び、1921年、大阪に戻り、小出楢重に師事した。1926年、第13回二科展に初入選。1927年、第1回全関西洋画展全関西賞を受賞する。1937年、二科会会員。1947年、熊谷守一、宮本三郎らとともに二紀会を創立した。1974年、二紀会理事長に就任。裸婦、風景画を描く。 日本芸術院会員、文化功労者。

洋画家の田村孝之介さんの美しい蘭の図の色紙額です。水彩ですが、この色彩の躍動は素晴らしいですね。アルミの額に額装してあります。

・・・・・・・・・・・

NO.6193

佐藤栄作筆 漢詩二行書色紙(額装)

¥10,000

現代作

色紙サイズ:24.2cm×27cm

額サイズ:38cm×41cm×2cm

佐藤栄作:政治家。明治三十四年、山口県生まれ。総理大臣岸信介の実弟。運輸官僚から政界に転じ、昭和39~47年、自由民主党総裁・首相。この間、高度経済成長政策、日米安保条約自動延長、沖縄返還なとの政策を推進。昭和49年、ノーベル平和賞受賞。

日本を代表する政治家の佐藤栄作氏の識語を書いた色紙です。政治家らしく力強い字でありますね。沁みの少ない、良い状態の色紙です。金張りの美しい額に入れてあります。

・・・・・・・・・・

NO.6078

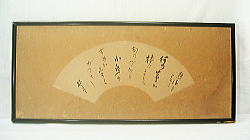

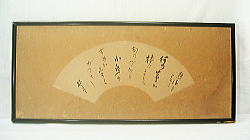

今東光筆 識語入り扇面

¥10,000|2本セット

昭和50年

長さ27.3cm

今 東光:明治31年、横浜市生まれ。関西学院中等部を中退し上京。二十歳のころ東大生だった川端康成や菊池寛などと知り合い、第六次『新思潮』発刊に参加、新鋭作家として活躍しましたが、菊池寛と対立して同派を離脱、プロレタリア作家同盟に入る。昭和5年、出家剃髪して僧侶となり、暫くは作家活動を休止した。昭和26年、大阪・八尾の天台院に住み移るまで5年余りの間に、この家で五十余の長短編を発表。そののち水間寺住職、中尊寺貫主、参議院議員と多方面で活躍、作家としても「お吟さま」(直木賞)など話題作を発表して流行作家になりましたが、昭和52年癌で亡くなる。享年七十九歳。

おそらく、八尾時代も頃の書と思います。「変化怪」などいかにも、東光さんらしい 識語ではありませんか。

・・・・・・・・・・

NO.5975

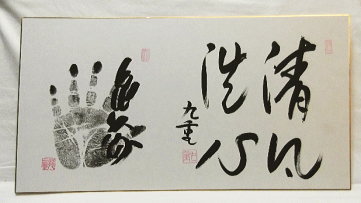

大相撲 九重、千代大海の大色紙

¥6,000|1枚(1)

平成時代

56.6cm×32cm

1枚売切れ

人気の大相撲の色紙です。大判で普通の色紙を横に2枚並べたくらいの大きさです。手形を押したのは、大関時代の「千代大海」です。かんぽう印に大関と押してあるので大関時代のものですね。「九重」は千代大海の親方である九重親方、現役時代は大横綱の千代の富士ですね。識語も署名もいづれも力強いですね。色紙は経年の小汚れはあるものの、概ね良い状態です。

・・・・・・・・・・

NO.5974

肥後医育史(元版、箱カバー、著者献呈署名入り)

¥25,000

昭和4年刊

16cm×22.5cm×4.4cm

山崎正董:明治5年 -昭和25年は日本の医師(産婦人科医)。私立熊本医学校教授、愛知県立医学専門学校校長、熊本医科大学学長。60歳の定年後は好きな旅行、歴史に没頭。『横井小楠』『肥後医育史』を著す。

その山崎先生の大著です。本は元版で外箱、カバーも付いた良い本です。「著者」ですが献呈署名も入っているのが嬉しいですね。本は本体が小湿気を帯びてはいますが、殆ど置き古し状態の本です。

・・・・・・・・・・

NO.5294

淡川康一筆 漢詩二行書(共箱)

¥12,000

現代作・紙本

本紙サイズ:19.2cm×60cm

掛軸サイズ:24.5cm×131.5cm

淡川 康一:京都生まれ。京都大学を卒業後、立命館大学や大阪学院大学の教授を歴任する。経済学者であるが禅画の研究や収集に努め、そのオーソリティーである。昭和五十二年没。

淡川さん独特の個性あふれる文字ですね。力強くもあり、親しみ深くもある良い書体です。特有の淡い墨の調子も良い感じ、漢詩のみの二行書というのが格調高く珍しいし貴重でありますね。

・・・・・・・・・・

NO.5014

鈴鹿野風呂筆 俳句幅(合せ箱)

¥18,000

昭和初期・紙本

本紙サイズ:12.5cm×106.5cm

掛軸サイズ:27.5cm×169cm

鈴鹿野風呂:明治二十年、京都生まれ。京都大学在学中、藤井紫影に俳諧を学び、「ホトトギス」に投句。これにより高浜虚子の師事する。こので野風呂の叙情的な清新な作風が培われた。大正九年、「京鹿子」を創刊。昭和四十六年没。

当地、丹後の宮津はお盆の灯籠流しで有名です。野風呂来丹のおり、花火を眺め、水面を埋め尽くす灯籠を愛でたのでしょう。その時の句。灯籠が波間に流れるさまが眼に浮かぶ秀句ですね。

・・・・・・・・・・

NO.4814

矢野橋村 色紙(額装)

¥12,000

昭和30年代

額サイズ:38.3cm×41.3cm×2.2cm

矢野橋村 日本画家 明治二十三年愛知県生まれ。長松春永に師事。河野秋邨、小室翠雲らと日本南画院を設立、南画の発展に尽くす。

唐の宰相,令孤楚が錦山に登ったときに作った詩「山静松声遠 秋清泉気香」を題材とした上品な色紙です。墨画に淡彩を施した名手の手になる良い作品です。少沁み極少傷ありますが、さほど気になりません。

・・・・・・・・・・

NO.4335

阪正臣筆 春蘭画讃(箱付き)

¥12,000

明治時代・紙本

本紙サイズ:35cm×140.5cm

掛軸サイズ:37.5cm×212cm

阪正臣 号は桃軒、茅田小民。字を政介。尾張国生まれ。30歳のとき、宮内省お歌所寄人となる。華族学校教授も勤める。昭和6年没、77歳。

書の達人、正臣さんの美しい和歌の書かれた古雅な掛け軸です。春蘭の絵も素敵ですね。半切ですが清々しい綺麗な掛け軸です。

・・・・・・・・・・

NO.3852

近藤浩一路筆 馬の図(合せ箱)

¥38,000

昭和戦前・紙本

本紙サイズ:44cm×36cm

掛軸サイズ:58.5cm×132cm

近藤浩一路、明治十七年、山梨生まれ。淡彩の山水画を得意とする。昭和三七年没。

近藤画伯は、戦前、丹後地方を遊覧しています。おそらく、その折に描かれた物。墨画の小品ですが、墨の濃淡を巧みに使った描写はすごい。面白い画題の掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.3810

浅沼稲次郎筆 木額

¥12,000

昭和

桐材

最大幅73cm・最大縦幅34cm・厚み2cm

日本社会党の党首であった浅沼さん、「人間機関車」とも呼ばれた偉丈夫でした。その氏の揮毫による扁額です。桐の大きな一枚板を使っている、立派な逸品です。いまでは、この様なおおきな桐の板も中々無いでしょう。浅沼さんの字も力強い、良い品ですね。

・・・・・・・・・・

NO.3695

石井柏亭筆

熱海にてよめる詩

¥12,000

昭和初期

62.5cm×29cm×厚1.8cm

石井柏亭:石井万吉。日本画家石井鼎湖の長男。洋画を浅井忠、中村不折、藤島武二に学んだ。昭和三十三年没、行年七十七歳。

洋画で有名な柏亭さん。昔の文化人はすべからく風流で何事にも才能があったのですね。何やら狂歌でもないし、短歌でもないし不思議な詩が書いてあります。面白い一品です。

・・・・・・・・・・

NO.3566

福島安正筆 漢詩一行書額

¥18,000

明治時代

絖本

本紙サイズ:109cm×30.3cm

額サイズ:142.5cm×46cm×厚2cm

福島安正:旧松本藩士。日清・日露戦争に戦功があり陸軍大将となる。大正八年没。行年六十四。

福島安正さんの絖本の横額です。明治の軍人らしい力強い実直な書ですね。人気の書です。

※送料についての大切なご案内※

こちらのお品は大型商品につき、送料1,500円のご負担をお願い致します。但し、宮城県・山形県・福島県・秋田県・青森県・岩手県は2,000円、北海道は2,500円、沖縄は3,500円となります。

またこちらのお品は代引きはお受けできません。

・・・・・・・・・・・

NO.3454

松瀬青々俳句掛軸(合せ桐箱)

¥15,000

昭和・紙本

本紙サイズ:28.5cm×93cm

青々:松瀬弥三郎。大阪の俳人で大阪朝日新聞『朝日俳壇』の選者。また俳誌『ホトトギス』『宝船』などの編集に当たった。昭和十二年没、行年六十九歳。

恐らく、晩年の句ではないでしょうか。京都の句ですね。鶯が鳴く嵐山の光景を彷彿と感じさせます。

・・・・・・・・・・・

NO.188

乃木希輔 和歌額

¥150,000

明治時代。

枠108cm×47cm。本紙81cm×32.5cm。

本紙には荒れがありますが、表装は改装してありますのですぐに掛けて飾っていただけます。汚れ・破れなし。(裏側は1箇所破れあります)

このページのトップへ戻る

写真をクリックするとお品の詳細をご覧いただけます。

*お品によって、発送方法により時間帯指定をお受けできない場合がございます*

・・・・・・・・・・

NO.9897

野口 雨情筆 「高い空青いから」の詩

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9896

斎藤 畸庵筆 竹林図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9895

大野 竹皐筆 白雲仙閣図(共箱)

¥8,000

昭和18年

紙本

本誌サイズ:37cm×137.8cm

掛軸サイズ:49.1cm(54.2cm)×195.5cm

大野竹皐:南画家、1871~1944年、大分県竹田市出身。田能村直入、田近竹村に師事、豊後南画の第一人者と云われた。

豊後の南画家の名手、大野竹皐先生の仙境図です。楼閣に向かう仙人が、深い深山とともに格調高く描かれていて、まさに南画の名手の筆のよるものと云えます。小皺みられますが、美品の掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.9875

岩槻 畊三(畊山)水彩 色紙「あおてかに」「祥鶏」(額付)

¥3,500

昭和50年代

色紙サイズ:24.1cm27.1cm

額サイズ:41.4cm×44.5cm×4.8cm

若槻畊山:1919年,島根県大東町(現・雲南市)の深田家に生まれる。本名は耕三。松江市の若槻家の養子となる。戦後,島根県農協中央会・経済連から県農業会議に勤務。 67~70年,島根大学・井上善教教授に師事し油彩画を学ぶ。松江地裁調停委員,島根大学農学部非常勤講師を務めながら, 全国の茅葺き農家を訪ね,欧州や中国などの農村も取材。「農を愛する個人として独自性を堅持」、「組織に属さず」を基本姿勢とし, 1970年から個展を鳥取,島根,大阪,東京,岡山,福岡,兵庫などの都府県で年1回以上開催。晩年は姫路市に転居。2001年,中国取材,神戸市での個展後に交通事故死。享年82。

油彩で高名な若槻畊山さんの「畊三」名義の水彩画色紙です。油彩の名人だけあって「あおてかに」のブルーの色彩は、美しいのです。「祥鶏」は、染みが出ておりますが、共タトウ入りです。額をお付けしますので、すぐにお掛けいただけます。

・・・・・・・・・・

NO.9874

丹後田邊藩九代藩主 牧野誠成筆「清曠」 一行書(額装)

¥6,000

江戸後期

絖本

本誌サイズ:77.8cm×35.8cm

扁額サイズ:96.2cm×53.8cm×1.8cm

牧野誠成:天保3年5月19日、第8代田邊藩主牧野節成の長男として生まれる。嘉永5年6月5日、父が病気で隠居したため家督を継いで9代目藩主となった。安政2年2月に大坂加番に任じられる。元治元年3月に二条城警備、7月の禁門の変では幕府方として参加して御所の警備を務めた。8月の長州征伐では14代将軍の警護を務めている。これらの功績から、9月10日には奏者番に任じられ、慶応2年の第二次長州征伐では、丹後近海の海防などを理由に本国待機を許されている。この頃から誠成は病に倒れるようになり、慶応4年の戊辰戦争では新政府に属している。明治2年3月5日に舞鶴田邊で死去した。

田邊藩藩主の中ではきっての能書家として知られています。絖本に書かれた一行書は力強く、立派ですね。印譜も殿様らしく大きく見事なものです。

・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9855

長谷川 雪江筆 「富岳図」(合箱)

¥18,000

江戸時代

絹本

本紙サイズ:57.5cm×32.2cm

掛軸サイズ:68.5cm(72.8cm)×115cm

長谷川雪江:江戸時代前期の画家。雪舟等楊の画系につらなり長谷川姓を名のる。作品の画中落款に「雪舟遠孫長谷川宗伯法橋筆」とある。また賛に石川丈山の題詩のある「荘子夢蝶図」もある。名は信近。字は宗伯。別号に添足軒など。

朧月夜に浮かぶ富士山、麓には雲が拡がり、その雲間に浮かび上がる富士の姿は幽玄そのものですね。麓にひろがる山間には、紅葉の木々も見え画面を引き締めています。茶掛けの表装、落ち着いた古画らしい品格の出来の良い、素晴らしい掛軸ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9854

和田 屏山筆 奇巌修竹図(時代箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9853

四国八十八ヶ所遍路 古文書3点

¥7,500

江戸後期

双六:43.5cm×32.3cm

遍路案内:11.4cm×15.5cm

納経帳:17cm×24.5cm

四国八十八か所巡りは室町時代に定められた寺院を巡るお遍路旅で、江戸時代の人々も盛んに詣でたようですね。今回出品の三点の古文書も四国八十八ケ所を巡る手引き、遍路道の案内です。一枚ものは双六、これは珍品です。小さな本は四国遍路案内本で文化11年の版があります。大きな本は各寺の朱印をいただく納経帳(御朱印帳)で文久3年のものですね。いずれにしても、江戸時代、当地でもわざわざ四国にまで足を伸ばし参ったという、いかに四国巡礼は人気の霊場で在ったかが伺い知れる貴重な江戸時代「四国八十八ケ所巡り」の史料の数々です。

・・・・・・・・・・

NO.9852

新板 西國丗三所 順禮歌教訓鑑

¥2,500

江戸後期

11.5cm×16.3cm

西国丗三所とは西国三十三ヶ所、観音菩薩を祀る近畿地方2府4県と岐阜県の合計三十三箇所の札所寺院と三箇所の番外寺院からなる観音霊場である。日本で最も歴史がある巡礼であり、現在も多くの参拝者が訪れている。”三十三”とは、観音経に説かれる、観世音菩薩が衆生を救うとき33の姿に変化するという信仰に由来し、その功徳に与るために三十三の霊場を巡拝すれば、現世で犯したあらゆる罪業が消滅し、極楽往生できるとされる。

順禮歌とは巡礼者が霊場・寺を巡るときに歌う御詠歌のことで、この類のものでは、西国三十三所を詠んだものが一番古いそうです。本書もその西国三十三ヶ所の教訓本で、上下に壱番から順に札所と歌が書かれています。味わい深い木版の書ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9833

木村 杏園筆 「静物」(額装)

¥8,000

昭和30年代

紙本

本誌サイズ:33.5cm×31.5cm(マット枠:32.9cm×26.4cm)

額サイズ:52.2cm×40.7cm×2cm

木村杏園:染色家木村雨山の兄にあたる。明治十八年石川県金沢市生まれ。始め金沢の南画家大西金陽に就いて絵を学び、大正年間に京都に出て橋本関雪に師事した。水墨、淡彩による山水花鳥画を得意として、大正十一年第四回帝展に出品して以来、入選を続けた。

果物を描いた静物画です。関雪張りの柔らかな色使いは、上品で美しいですね。

・・・・・・・・・・

NO.9824

直原玉青 豪華限定画集(二重箱)

¥2,500

昭和53年6月25日・清文堂発行

大型本:30.5cm×36cm×3.3cm

直原玉青:明治37年岡山生まれ。2歳で洲本市に移住、16歳に時に母が病死。父とも生き別れる。氏も病気を患い自らの人生に悔いが残らぬようにと画家を志し大阪へ出て矢野橋村の元で南画を修めました。以来80年に及ぶ画業を現代南画の発展に勤めました。

その直原先生の画業の足跡を網羅した、豪華限定版の画集です。2重箱入り、美本の大判画集です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9823

上宮津村史 上宮津自治連合会刊

¥3,500

昭和51年3月10日刊行

A5判(14.8cm×21cm)・920頁

上宮津:宮津市街地を流れる大手川の上流域で、普甲山の麓から山間部に位置する地域である。近世の上宮津郷で、江戸初期の村名。丹後国与謝郡のうち。村高は「慶長郷村帳」に1、189石。「延宝郷村帳」以降、小田村・喜多村・今福村の3か村に村切りした。宮津庄の南部にあたり、下流の宮津湾沿いの下宮津郷(宮津市場)に対応して呼ばれる。 近代は上宮津村で、明治22年~昭和26年の与謝郡の自治体名。小田・喜多・今福の3か村が合併して成立した。旧村名を継承した3大字を編成する。昭和26年宮津町の一部となり、村名は解消。村制時の3大字は宮津町の大字に継承された。現在も通称として使われる地名である

。この上宮津の沿革を纏めた村史で、自治連合会が編纂したもの。美本です。地方史研究の必携の郷土史本です。

・・・・・・・・・・

NO.9815

京極 杞陽筆 「杖といふ」和歌幅(合箱)

¥6,000

昭和28年

紙本

本誌サイズ:48cm×35cm

掛軸サイズ:58cm(63cm)×108cm

京極杞陽:東京都出身の俳人。高浜虚子に師事する 。「木兎」を主宰する。本名高光。豊岡京極13代当主で、幼少期から壮年期まで子爵の爵位を持つ華族であった。靖国神社元宮司の京極高晴は次男、また五男の高幸は(現京都府京丹後市の)峰山京極家を継いでいる。

軸には小痛みあり、小虫穴ありますが、改装していただくといいですね。その分、お値段でご奉仕いたします。しかし、華麗な筆致は、さすがお殿さまですね。

・・・・・・・・・・

NO.9814

荒川 勝英筆 松渓山水(合箱)

¥6,000

昭和40年代

絹本

本紙サイズ:36.3cm×105.6cm

掛軸サイズ:49.3cm(54.8cm)×189.5cm

荒川勝英:大正4年、新潟県生まれ。龍岬門下。南林社同人、彩英会を主催、京都市左京区に住まいす。

山間の風景を、やわらかな筆致で描いてあり、見ていて穏やかな気持ちになる水墨山水ですね。瀑布の音、しぶきが感じられるような見事な作品ですね。墨画の墨の濃淡が素晴らしい。季節が無さそうで、いつでも掛けられる山水画です。

・・・・・・・・・・

NO.9812

永浜宇平著 言行三束

¥5,000

昭和7年発行・著述兼発行者 永浜宇平

A5判(14.8cm×21cm)・414頁

永浜宇平:明治13年、京丹後市大宮町三重の生まれ。昭和16年没。明治33年~34年頃に東京の哲学館(現在の東洋大学)の井上円了博士のもと で哲学や妖怪学を学び、その後渡米や日露従軍などの後、明治40年代 には郷里に戻り、農業のかたわら大正から昭和初期にかけて丹後の先覚者として郡町村誌を多く編纂し、丹後地方の郷土史に多大な足跡を残した郷土史家です。

自身の自伝でもある本書の中で「その郷土史研究に情熱を燃やした原因と して、神社の由緒を明らかにしたいというこ とが本来の骨子であるから畢竟私の半生を棒に振ったのは神社への奉納であると言ってよ い」と記しており、氏の郷土史家としての歩みを「上編 神社一束」「中編 時事一束」「下編 編著一束」の三つにまとめてあります。本の状態はそれなりですが、補遺も付いた貴重な一冊です。

・・・・・・・・・・

NO.9793

木村 立嶺筆 老松に群鶴図(合箱)

¥6,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:40.8cm×108cm

掛軸サイズ:51.5cm(57.4cm)×194cm

木村立嶺:明治20年、東京生まれ。富山県出身の日本画家である、木村立峰の養子となった。別号は一英、翠円。中島玉翠の門人、文展入選一回。東京渋谷、桜丘に住まいす。山水、花鳥画を良くした。

立嶺さんの群鶴図です。下部に松の木に止まる鶴を大きく描き、飛ぶ鶴との遠近法がいいですね。絹本には少染み、折れありますが、鶴の羽毛の胡粉は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.9792

田能村 直入筆 蓬莱仙境図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・・

NO.9791

金橋筆 藤娘図(合箱)

¥6,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:41.6cm×107.5cm

掛軸サイズ:55.2cm(61.3cm)×180cm

絹本で、良く筆の走った美人画ですね。藤娘は古来、大津絵の題材でしたが、歌舞伎にも取り上げられ、その意味するところは、藤の花の精が、人間の男に恋して大津絵から抜け出したという発想らしい。本作に描かれている藤娘も、儚い憂いを浮かべた清楚さで、朧げな雰囲気が幽玄です。本紙には小虫穴ありますが、その分お値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9789

大覚寺味岡良戒 「柳緑花紅」短冊額装

¥3,500

現代作

額サイズ:15.3cm×56.5cm×2.8cm

大覚寺良戒:味岡良戒。明治36年熊本生まれ、昭和63年没、85歳。京都、真言宗・嵯峨大覚寺第57世門跡。

「やなぎはみどり、はなくれない」は、美しい春の風景を詠むとともに、自然のままの姿受け入れることの大切さを表しています。短冊は印刷ですが、檜材で造られた短冊掛けは美品です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9768

妙心寺 神月徹宗筆 禅語一行書(紙箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9767

宮寺 観石筆 秋景山水図

¥6,000

大正時代・絹本

本紙サイズ:40.6cm×122cm

掛軸サイズ:52cm(57.6cm)×188cm

宮寺観石:明治九年七月生まれ、上総足利の人。名は安太郎。幼いころより画を好み、また文書に巧みなり。夙に山岡米華、真下耕山などに就き南画を修める。東都屈指の大家となる。

観石山人さんの秋景図、淡彩ですが、その南画風の画風は静謐ななかに、華麗さを感じます。舟上の人物も郷愁を誘う見事な筆致ですね。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9766

植木 礫堂筆 楠正成出陣の図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

お薦め!

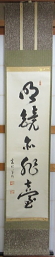

NO.9742

呉 秋桐筆 偶成詩(共箱)

¥6,000

現代作

紙本

本誌サイズ:40.3cm×103.2cm

掛軸サイズ:53cm(59.2cm)×185cm

呉秋桐さんは1953年生まれの中国の書家です。おなじみの「少年老いやすく学なり難し」云々の名詩が書かれています。これは朱子学で有名な朱子(朱熹)の詩「偶成(たまたま出来たもの)」に由来します。私もあっというまに歳をとってしまったので、この詩は身に応え、忸怩たるものがありますね。軸は三段表装の美品の掛け軸で、共箱というのもありがたいですね。

・・・・・・・・・・

NO.9741

秋山 美鳳筆 六歌仙図(合箱)

¥6,000

昭和戦前

紙本

本誌サイズ:53cm×36.5cm

掛軸サイズ:61.8cm(67.8cm)×112cm

秋山美鳳:経歴は定かではないのですが、愛媛県の人のようです。俳画風の六歌仙が絶妙の人物配置で描かれています。描かれている六人は僧正遍昭 、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主。紅一点の小野小町の優しいお顔が嬉しいですね。元装うぶのまま、面白い図柄の掛け軸ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9718

佐藤 鐵太郎中将書 漢詩二行書

¥2,500

大正13年

紙本

本誌サイズ:33cm×136.5cm

掛軸サイズ:45cm(50.5cm)×199.5cm

佐藤鐵太郎:山形の人、慶応二年生まれ。名は鐵太郎、号を藍溪と称し、日露戦争で第二艦隊参謀として参加し、日本海海戦に於けるロシア艦隊の偽装転進を見破り、海軍中将となった海軍軍人で、戦史研究の大家である。

佐藤中将は、当地隣町の舞鶴の舞鶴鎮守府にも赴任されておりましたので、当地ともご縁があります。柔らかな達筆は佐藤中将のお人柄でしょう。大正十三年春の揮毫です。軸が折れ、しわありますのでお値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9717

古画 双鶴図

売切れ

・・・・・・・・・・

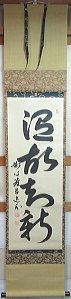

NO.9716

丹後宮津藩主 本荘宗秀書 「報恩謝徳」一行書

¥18,000

江戸後期

紙本

本誌サイズ:58.2cm×107.3cm

掛軸サイズ:72cm(78cm)×197cm

本荘宗秀:文化六年生。幕末期の幕府老中、丹後宮津藩主。宗発の養嗣。天保十一年襲封し,伯耆守と称する。藩政立直しに努め,安政五年、寺社奉行に就任。 あわせて五手掛として,安政の大獄で捕らえられた志士を審問する。大獄当事者が糾弾されるようになった文久二年、所司代を免ぜられ溜間詰から雁間詰に下げられた。しかし元治元年には老中に就任し,第1次長州征伐にかかわり,慶応二年の第2次長州征伐では老中として第一線にあった。

宮津藩きっての名君といわれた本荘宗秀公の見事な漢詩一行書です。宗秀公は、晩年は独特の丸い文字を書かれたのですが、本作は読みやすい文字です。若い時の書だと思います。力強い立派な書ですね。小虫穴あります、ためにお値頃にてご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9700

丹後伊根浦漁業史(箱付)

¥18,000

昭和30年12月1日刊行

16cm×21.3cm×4cm・833ページ

丹後伊根浦漁業史は、宮津の郷土史家の岩崎英精の著著です。 京都府与謝郡伊根漁業協同組合昭和三〇年の刊行で、伊根浦三ヵ村の漁業について、主として近世初期以来、明治三〇年代鰤大敷網漁業開始までの発展史が記されていて。史料、写真、が豊富で、非常に資料的価値の高い本です。そして、地方発行の本のため、復刻もなく稀覯の書物となっています。本は小焼けあるものの、箱付きの美本です。

・・・・・・・・・・

NO.9692

錦絵 各種

売切れ|A 歌川豊國画 姫君御遊覧之図 二景

売切れ|B 作者不詳 川中島上杉謙信之図 一景

・・・・・・・・・・

NO.9673

建仁寺竹田 益州筆 禅語一行書(合箱)

¥8,000

昭和30年代

紙本

本紙サイズ:27.5cm×107.4cm

掛軸サイズ:29.8cm(35.5cm)×183cm

竹田益州:明治29年- 平成1年。 昭和を代表する臨済宗の禅僧。 俗姓は最初は土田で、のち竹田と改姓。法諱は宗進、道号は益川。 室号は金剛窟。大分県西国東郡上真玉村(今の豊後高田市)出身。臨済宗建仁寺派管長。

益州さんの名筆です。流れるような流麗な、その筆致は見事ですね。軸は元装うぶのまま。綺麗な掛け軸です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9671

戸島光基筆 槍ヶ岳(仮題・額装)

¥8,000

昭和30年代・絹本

本誌サイズ:42cm×36.5cm

額サイズ:63cm×57.3cm×3.5cm

戸島光基:1909~1963。京都生まれ。京都の日本画家・戸島光基は、蒔絵師の父・戸島光孚(光阿弥とも、1882~1956)の長男として生まれ、京都市立美術学校などで学び、堂本印象の東丘社に入塾していた画家です。日展や京都市美術展などで活躍しました。

光基さんお得意の山岳の図ですね。おそらく槍ヶ岳。金泥を豊富に使った、力強いタッチは、この人の真骨頂ですね。額の裏には小痛みありますが、絵は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.9648

川村 曼舟筆 「寶の舩」(共箱)

¥18,000

昭和戦前

絹本

本誌サイズ:39.8cm×108.2cm

掛軸サイズ:54cm(60cm)×189cm

川村曼舟:帝国芸術院会員、京都市立絵画専門学校長兼京都美術工芸学校長川村曼舟は腎臓炎のため昭和17年11月7日洛西嵐山の自宅で逝去した。享年63。本名万蔵、明治13年7月9日京都に生れ、山元春挙に師事、文展第2回に「黄昏」を出品して3等に推されて以来連年秀作を発表、殊に温雅な風景画を得意とした。大正8年以降毎年帝展審査員、昭和6年帝国美術院会員となり、春挙没後の早苗会の指導者として、又京都市立絵画専門学校長として美術界の教育指導に尽瘁した。

曼舟先生の絹本墨画の寶舩の図です。お宝満載の帆掛け舩が、波間を進む様は威風堂々としていて力強い。絹本の三段表装、綺麗な掛け軸ですね。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9646

山崎 益州筆 禅語一行書(合箱)

¥6,000

昭和戦前

紙本

本誌サイズ:28.8cm×134.3cm

掛軸サイズ:30.6cm(36.1cm)×195cm

山崎益州:臨済宗の僧。仏通寺派管長。仏通寺住職。臨済宗十三派管長。京都生。益州は道号、大耕は諱、別号に吹毛軒。 京都大円寺の山崎洪宝に就いて出家、天竜寺の高木台岳に参禅し、師家となる。仏通寺派専門道場師家を経て、仏通寺派管長に就任した。 のち京都広誠院に退居する。著に『般若心経解説』『大道を行く』等。昭和36寂、79才。

墨痕淋漓とした力強いお坊さんらしい書ですね。軸は元装うぶのまま。小折れありますが、良い字の掛け軸です。禅語の「松無古今色(まつにここんのいろなし)」は、松は季節にかかわらず青々として変わらないことから、時を経ても変わらない普遍的なものを表している言葉だそうです。

・・・・・・・・・・

NO.9617

佐脇 波登麿筆 萬寿亀図(合箱)

¥6,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:37.4cm×122.5cm

掛軸サイズ:50.3cm(55.5cm)×198cm

佐脇波登麿:1853~1922 佐脇源好の子として京都丸太町に生まれる。土佐光文について画を学ぶ。明治の初め岐阜上竹町に移る。明治19年、東洋絵画共進会で三等褒状。明治22年、パリ万博に出品、銀牌を受ける。明治40年頃渡欧。晩年、北長森村野一色に画室を設け、門弟を指導する。土佐派の画家。大正11年に没。

巌上の蓑亀がお目出たい、お正月向けの掛軸です。絹本で、軸は改装してあり美品ですから直ぐに掛けられます。讃は華族で政治家の伏原宣足によるもので、”動きなき秋津島根も岩のうえに萬よしめて亀はすむらむ”の歌が書いてあります。

・・・・・・・・・・

NO. 9611

仏版画 秋葉山三尺坊図

¥4,500

江戸時代

紙本

本紙サイズ:28.8cm×64cm

掛軸サイズ:37.5cm(43.2cm)×140.5cm

三尺坊は遠江天狗の総帥です。宝亀9年信州戸隠で生まれ周国と名付けられた。4歳の時に越後蔵王権現に修行に出かけたほどの神童であり、26歳のとき蔵王権現堂の十二坊のうちの一つを三尺坊と名付けそこに住んで精進を重ねたのが三尺坊の由来です。27歳のとき荒行満願の夜に法力により烏形両翼の羽が生え左右に剣索をもった迦楼羅天(かるらてん・ガルーダ)に神変したそうです。神変した三尺坊の元に白狐が現れ、それに乗って大同4年に秋葉山に舞い降りました。以降秋葉山で入寂する永仁2年まで450年以上の長きにわたり諸国を遊行して人々を救ったと伝えられていま す。大火から人々を救った伝承が多かったこともあり、人々に「火伏せの神さま」と信仰されるようになりました。

面白い仏版画ですね。やはり火除けの神様なのですね。赤で摺られていますお狐さまに乘った三尺坊さまは神々しい。軸は、本紙に破れはありませんがかなり焼けております。

・・・・・・・・・・

NO.9517

臨済宗妙心寺派 五葉愚渓筆 達磨画賛(合箱)

¥6,000

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:39.3cm×

掛軸サイズ:52cm(57.8cm)×185cm

五葉愚渓: 道号は愚溪、法諱は慧忠。室号は碧層軒。俗姓五葉。大分県南海部郡出身。7斎にして同県佐伯の願成寺量堂和尚について独度。明治5年、当時の碩学、伊予宇和島大陸寺の赤石韜谷老師の門を叩き参学する。明治10年、正眼僧堂に掛搭、中嶋泰龍老師に参禅。徳源宗堂に転錫の後、同16年に祥福僧堂に転じ、東海大株老師の鉗鎚を受ける。大株老師遷化後は毛利喚應老師に参じ、嗣法する。同25年、宇和島の西江寺に住山。同40年、足利天應老師に後を受けて祥福僧堂の師家となる。大正13年、妙心寺管長に就任。晩年、六甲山下の祥龍寺を再興して隠棲。昭和19年3月28日遷化。世寿86。

愚渓さん、お得意の達磨の図。墨痕淋漓と描かれた達磨さんの衣が迫力ありますね。小しわ、小染みみられますので、お値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9493

宮本池臣筆 春草の和歌幅

¥6,000

明治時代・ 紙本

本紙サイズ:30.6cm×134.3cm

掛軸サイズ:34.1cm(39.5cm)×187.5cm

宮本池臣:毛呂上野の男。但馬朝来郡竹田諏訪神社社司宮本信濃の養子。丹後与謝郡岩滝町の人。若くして大江広海に入門、また鈴木恕平に漢学を学ぶ。宮本信濃の養嗣子となり、京に出て、天保6年香川景樹に国学を学ぶ。文久3年、但馬生野の変に際し、旭健らを諏訪神社に匿う。敗れてのち一家離散、維新後家職に復す。丹後加佐郡朝代神社祠官、但馬出石神社の主典兼小講義を経て、再び諏訪神社神職となる。明治21年7月2日没81歳

池臣さんの春草和歌幅です。美しい書体の良い掛軸ですね。軸は元装うぶのママ、小折れあるも、美品の掛軸です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9491

能仲ヤツヲ水彩画 「まつり」(サイン有り、額装)

¥7,500

現代作

色紙サイズ:23.8cm×26.8cm

額縁サイズ:39cm×42cm×5cm

能仲(のなか)ヤツヲ:洋画家。1933年東京都生まれ。1956年東京芸術大学美術家卒業。モダンアート会員。日本美術家連盟会員。2008年没。

能仲さんお得意の、少年のモチーフですね。この人の水彩で描かれた絵画は、どこか、遠い昭和の匂いがして、見ていて仄々とした気持ちになります。絣の着物に兵児帯、祭りの大うちわを持つ少年、夏の風景のひとつ。とてもノスタルジックです!

・・・・・・・・・・

NO.9468

川村曼舟筆 天女図他 色紙3枚(額装)

¥8,000

昭和戦前・絹本色紙

色紙サイズ:23.8cm×26.8cm

額サイズ:40cm×43cm×3.3cm

川村曼舟:明治13年7月9日京都に生れ、山元春挙に師事、文展第2回に「黄昏」を出品して3等に推されて以来連年秀作を発表、殊に温雅な風景画を得意とした。大正8年以降毎年帝展審査員、昭和6年帝国美術院会員となり、春挙没後の早苗会の指導者として、又京都市立絵画専門学校長として美術界の教育指導に尽瘁した。

曼舟さんの美しい色紙3枚のセットです。「天女」「竹に虎」「松茸」といずれも美品の色紙です。「竹に虎」の色紙は、へりに小擦れ見られますが、絵はどれも綺麗です。色紙額をお付けしますので、すぐにお掛けいただけます。

・・・・・・・・・・

NO.9442

狩野 主信筆 神農像(時代箱)

¥8,000

江戸時代・ 紙本

本紙サイズ:29.3cm×77cm

掛軸サイズ:40cm(44.3cm)×160cm

狩野主信:江戸時代前期-中期の画家。延宝3年4月13日生まれ。狩野時信の子。父の跡をうけて中橋狩野家をつぎ,奥絵師となる。御所の障壁画や朝鮮への贈呈屏風を描いた。享保四年法眼。享保9年6月7日死去。号は永叔。

狩野派らしい、雄渾な筆の運びが魅力的な、力強い絵ですね。神農さま、頭に角を生やし、木の葉を身にまとう神農像は見事に描かれていますね。軸は元装うぶのまま、江戸時代の鄙びた表具も魅力的な良い神農像ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9441

中江石蕗子筆 福禄寿図

¥3,500

昭和初期・絹本

本紙サイズ:41.3cm×121.5cm

掛軸サイズ:51.8cm(56.8cm)×196cm

中江石蕗子は当地丹後間人の人。俳句、俳画をよくした。画は竹ノ内栖鳳に学んだので、その画風はしっかりとしております。福禄寿はその名のとおり、子孫繁栄、財運招福、健康長寿、の賢人なので、大変お目出たい画題であります。軸は絹装、絹本の良い表具です。本紙には小染み、表具の端に小虫穴見られますが、牙軸を使った良い掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.9396

小山 栄達筆 冨士(共箱)

¥6,000

昭和初期

絹本

本紙サイズ:40.9cm×111cm

掛軸サイズ:54.1cm(59.9cm)×191cm

小山栄達:明治13年3月東京都文京区に生まれる。洋画を本多錦吉郎に学び、日本画は鈴木栄暁、小堀鞆音について歴史画を学ぶ。紅児会会員として同会展に出品。初期文展では、明治44年第5回帝展の「兵燹」で褒状を受け、以後第7回「第衆勢」第8回「矢頃」第9回「雷鳴之陣」と受賞をかさね、帝展・新文展に出品し、無鑑査になるなど、官展に得意の歴史画、武者絵を描いて活躍する。昭和20年8月18日死去。

栄達さんの美しい日本画です。浜辺の風景、遠望する松林は美保の松原ですね、その後ろに控える山は、霞の中に浮かぶ冨士ですね。名手の手になる、優しい面持ちの日本画です。

・・・・・・・・・・

一押し!

NO.9393

西村 奇石筆 観音図(合箱)

¥48,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:50cm×124.3cm

掛軸サイズ:65cm(70.7cm)×203.5cm

西村奇石は丹後宮津の画家。藩主本荘宗秀の可愛がられ、京都の岸派に入門、画業を磨きました。岸竹堂とは、岸駒の兄弟弟子になります。

本作は絹本の大作。中央には薬壺を持つ、薬師如来が蓮の上に鎮座ましまし、その前には象に乗る普賢菩薩が控え、右は獅子に乗る文殊菩薩が控えます。いずれも、お顔を描いた肌色が美しく見事な出来栄えの仏画に仕上がっていますね。表装も美しく、本紙も極美。立派な掛物ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9391

尾竹 竹波筆 ゑ美寿(共箱)

¥6,000

昭和初期

紙本

本紙サイズ:30cm×124cm

掛軸サイズ:42.4cm(47.8cm)×188cm

尾竹竹波:かつて明治後期の画壇で名をはせ、その後ほとんど埋もれてしまった日本画家の三兄弟がいます。新潟市に生まれた尾竹越堂、竹坡、国観です。とりわけ竹坡は、岡倉天心から「天才」とまで言われた画家でした。富山で売薬版画の下絵画家として青年時代を過ごしたのち、日本画家を志して上京。明治・大正期の日本画壇で活躍しますが、岡倉天心が会長を務め、竹坡が入会した「国画玉成会」第1回展覧会の審査員選びが紛糾して退会。その後は文部省の美術行政を改革しようと国会議員に立候補しますが、落選。人気作家でありながらも波乱の人生を送りました。

その日本画の名手の竹波さんの「ゑ美寿」図です。淡彩で描かれた柔和なお顔の恵比寿さまは良い出来の日本画です。本紙に皺が見られますのでお値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.9379

高橋和堂筆 大津絵色紙三種(紙秩)

¥4,500|3点セット

現代作

色紙サイズ:24cm×27cm

大津絵は、元もと近江の大谷・追分辺りで神仏をテーマとした絵を仏絵師達が描き土産物として安く描き売られていた民画で追分絵や、大谷絵とも称され、その発祥は江戸初期に遡るといわれています。元禄の芭蕉の句に「大津絵の筆のはじめは何仏」とあり、初めは仏画が描かれました。後年、仏画や花鳥のうち売れ筋のみが残り描かれ伝承しました。

その大津絵を現代に伝承した、大津絵の名人高橋和堂さんの大津絵の色紙三種です。「寿老」「藤娘」「鬼の念仏」とトラデッショナルな画題を見事に現代に甦らせております。その手馴れた筆致はまさに名人の筆の冴えですね!

・・・・・・・・・・

NO.9366

上司古文書 勧解事件篇 上司古文書 その二 2冊セット

¥7,500|2冊セット

昭和43年初版

25.6cm×18cm

この私家版の冊子は、明治百年を記念して上司地区の史家、宮本長之助が翻刻編纂された本のようです。上司というのは、当丹後地方の上司です。この古文書類は、栗田郵便局にに保管されている上司町古文書を書き写したもので勧解事件は明治の古文書を収録。その二の方は、「山の部」「水の部」「海の部」に分け、江戸から明治に於ける興味深い事柄を収録しております。地方出版の、恐らくは極小部数の冊子、二度と出版されることは無いでしょう。稀覯の珍本です。

・・・・・・・・・・

NO.9346

山口素絢木版 美女駒引きの図

¥6,000

大正時代

紙本

本紙サイズ:39.7cm×115cm

掛軸サイズ:53cm(59.8cm)×172cm

山口素絢:江戸時代後期の円山派の画家。通称は武次郎、字は伯後、素絢のほか山斎と号す。円山応挙に画を学び、寛政7年、師に従って香住の大乗寺障壁画制作に参加し、円山派の主要画家として活躍した。 文化10年の『平安人物志』により、その頃祇園袋町に住していたことが分かる。人物画をよくし、時様の和美人を得意とし、同門である源琦の唐美人と併称された。

素絢さんの木版画ですね。江戸の浮世絵の流れをくむ木版、細かい馬のたてがみなど、良く出来ています。元禄美人の着物の柄など華麗ですね。良い出来の木版画です。

・・・・・・・・・・

NO.9318

梧山筆 蓬莱山水図(合箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9317

中川無佛筆 句入り尉と姥図(合箱)

¥4,500

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:31.8cm×105.8cm

掛軸サイズ:45cm(50.5cm)×191.5cm

中川無佛画伯もいまや忘れられた画家ですが、戦前に於いては、京の三佛といわれ、それは東本願寺の句物上人、大阪控訴院の瀧川愚佛、そして、この景年門の無佛画伯であったというのです。画伯も丹後に滞在しており、俳句連に歓待されたといいますので、そのおりに求めに於いて描かれたものと思います。絹本で、糊染みが出ておりますが、「初日の出」の句が書かれており、お正月の掛物としては持ってこいですね。

・・・・・・・・・・

NO.9197

八田 高容筆 「尉と姥」図(合箱)

¥8,000

大正時代

絹本

本紙サイズ:50.2cm×114.5cm

掛軸サイズ:64.6cm(71cm)×179.5cm

八田高容:1882〜1944年。京都生。明治から昭和初期の日本画家。号は青翠、西廬。初めは中島有章に手ほどきを受け、14歳で竹内栖鳳に師事し四条派を修得。明治40年第1回文展入選、大正8年からの帝展にも入選を重ねた。昭和4年帝展推薦。栖鳳門下で西村五雲・西山翠嶂と共に三羽烏と称された。

高容さんの絹本大幅「尉と姥」の図です。松の大樹のもと、尉と姥が静かに佇みます。この人、人物画が上手いですね。白い頭髪が胡粉で繊細に描いた、その技は目を見張ります。長寿や敬老のお祝い、お正月には持ってこいです。落款は”青翠”落款です。

・・・・・・・・・・

NO.9196

岸 禮筆 「子 丑 寅」図 (合箱)

¥10,000

江戸後期

紙本

本紙サイズ:29.1cm×85.5cm

掛軸サイズ:40.5cm(46.5cm)×173cm

岸禮:文化13年~明治16年。江戸時代後期から明治時代の岸派の絵師、日本画家。姓は佐伯、名は持豊、持礼。字を士弟、号に雪峰、化鵬、北鵬、白雲館など。官名から岸大路左近将監と称した。岸派の二代目岸岱の次男として現在の京都市内で生れる。父について岸派の絵を学び、安政度京都御所の障壁画製作のため禁裏絵所に出仕して近衛府官人となり、左近衛府下野守に任じられ、さらに左近将監に昇進した。『平安画家評判記』には「何も角にも出来升」とあり、一定の評価を得ていたことが窺える。明治維新後に東京に移住し、当地で没した。

いかにも岸派らしい、寅と丑と子ですね。本紙は焼けが見られ、強い折も見られますが、表装は綺麗です。岸派のなかでも”岸禮”の作品は珍品です。

・・・・・・・・・・

NO.9180

九谷焼 風鎮 (箱入り)

¥4,500

現代作

全長26cm・陶器部分直径4cm×高さ4cm

九谷独特の模様、青粒模様が美しい九谷の風鎮です。そこに九谷らしい金彩が華麗に映えます。青粒の上の金彩の花模様は九谷らしい豪華さを演出しておりますね。六角形の造形も、どっしりとしていて実に風格のある九谷の風鎮です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9175

臨川復刻 「京都府史跡名勝天然記念物調査報告」(箱入り)

¥58,000|全揃い

1983年

2回配本・全23巻(総目録・索引含む)・定価19万円

サイズ:27cm(B5版)

大正6年7月、京都府知事木内重四郎は、史蹟名勝及び天然記念物の保存のために京都符の史蹟調査の事業を盛んにすることを唱導し、京都府史蹟勝地調査会を組織しました。 調査会では、京都帝国大学などの碩学大家を評議員に迎え、西田は梅原末治(京都帝国大学文科大学教務嘱託)と共に調査委員として実質的な調査・報告を担当しました。また、田中勘兵衛や碓井小三郎らからの事業への支援もありました。 『京都府史蹟勝地調査会報告』は、大正8年から刊行が開始され、第9冊からは『京都府史蹟名勝天然紀念物調査報告』と書名を変え、第20冊まで続きました。それを1983年に京都の臨川書店が復刻したもんです。本は殆ど置き古し状態で、奇麗な本です。

・・・・・・・・・・

NO.9172

多井隆石筆 自画賛青緑情桃渓春遊図(共箱)

¥12,000

大正12年

絹本

本紙サイズ:42cm×132.5cm

掛軸サイズ:56.2cm(61.6cm)×200cm

多井 隆石は明治から昭和に活躍した兵庫県 西脇市出身の日本画家です。

うららかな春の風景が絹本に見事に描かれた山水画です。草萌える山河、美しくさく桃の花、苫屋にあそぶ賢人、霞む山並み、美しい力感溢れる筆致が非常にいいですね。まさに河のせせらぎが聞こえてくるかのような風情の日本画ですね。

・・・・・・・・・・

NO.9123

胡小蘋筆 漢詩二行書

売切れ

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9122

樋口 富麻呂筆 「浦島」(共箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9116

南保 秋淵筆 神苑幽邃(共箱)

¥8,000

大正時代・ 紙本

本紙サイズ:30.2cm×120.8cm

掛軸サイズ:42.2cm(47.8cm)×177.5cm

南保秋淵:日本画家、大正12年度改正東西画家格付、3等席。東京文展作家、文帝出品多数。秋淵さんの情緒溢れる日本画です。神苑とは、おそらく明治神宮でしょうね。大きな古木が力強く、見事に描かれています。表装を新しくし直してあるので、箱は時代箱ですが、掛軸は美品です。

・・・・・・・・・・

NO.9093

藤村 曽山筆 盧山白雲図(合箱)

¥8,000

明治二十六年七月

紙本

本紙サイズ:44.3cm×135cm

掛軸サイズ:59.3cm(65cm)×195cm

藤村曽山:1853年~1919年。幕末‐大正時代の南木曽町出身の南画家。三宅暁峰に学ぶ。建仁寺天井画も描いた。晩年は建仁寺を拠点として活躍。作品は周辺や下條村に多くあるそうです。

墨画淡彩の南画ですね。峩々たる山並み、良く茂った樹林に白雲がたなびきます。山並み、樹木も良く描き込んであり見事ですね。美しい清楚な南画の名品です。本紙に黄鶴山樵(こうかくさんしょう)とありますが、これは中国の文人画家・王蒙の号です。彼は元末~明初に活躍し元末四大画家の一人です。

・・・・・・・・・・

NO.9092

歌川 豊国筆 役者絵2枚続き

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.9068

村上委山筆 朝天鶏鳴之図(共箱)

¥6,000

大正時代

絹本

本紙サイズ:41.5cm×109.8cm

掛軸サイズ:54.3cm(60cm)×189cm

村上委山:日本画家。京都生。名は義和、字は子守、別号に香露山房・白蓬画房。初め阿部閑山に北宗画を学び、閑山の死後に滝和亭に師事して南画を習得する。文展開設に携わり、後年は日本美術協会を中心に活動、茶道や華道も能くした。昭和11年没、69歳。

委山さんの鶏の図です。鶏は古来より、時を告げる霊鳥として人々から尊用されて来ました。天上に太陽、それに向って時を告げている鶏が力強く描かれていますね。本紙には染み見られますが、表装は立派です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9066

今尾景祥画 「瑞松」 淡川康一画賛 (額装・共シール)

¥22,000

現代作

本紙サイズ:69.5cm×30cm

扁額サイズ:99cm×41.5cm×2.3cm

今尾景祥:日本画家の大家として知られる今尾景年の養嗣子となり、その画法を受け継ぐ。画壇にはあまり所属せずに個展を中心とした制作活動を行った。目立った受賞などはないが、皇室献上数回など高い評価を得た。 さらに、各寺院の襖画を担当し、代表的な仕事では久保田金僊とともに京都黒谷の金戒光明寺方丈の襖絵「金地襖絵(虎図)」を揮毫している。景祥さん、お得意の松の絵ですね。枝ぶりの良い松が力強く描かれています。淡川康一さんは経済学者。禅画の権威でもあるので、景祥さんとのコラボは見事にマッチしておりますね。

・・・・・・・・・・

NO.9041

立脇 泰山筆 春夜山水之図(合箱)

¥3,500

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:41.9cm×113.7cm

掛軸サイズ:53.9cm(59.3cm)×196cm

立脇泰山、明治19年に生まれ、。父の仕事の関係で本籍を新温泉町細田に置いていた。子供の頃から好んで絵を描き、成長するにつれてその才能は伸び、京都市美術工芸学校で本格的に日本画を学んだ。その後、関西日本画壇の竹内栖鳳に師事し、作品が文展や帝展などに入選するようになり、画家としての地位を不動のものにした。

立脇泰山さんの水墨山水画です。栖鳳ばりの木々の描き方はさすがですね。絹本の良い作品ですが、染みがでているのと、本紙に膨れがあるので、まくりとしてのお値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.9018

岩澤 重夫筆 天の橋立寿画賛色紙(額装)

¥8,000

現代作

色紙:24.2cm×27.3cm

額サイズ:41.3cm×44.3cm×3.4cm

岩澤重夫は、1927 年に大分県日田市豆田町に生まれ。1947年に京都市立美術専門学校(現在の京都市立芸術大学)に入学。日本画家で文化功労者になった人です(2009年82歳没)。魚釣りが趣味で日本各地の川や海の風景画を描き日展で活躍した作家です。本作は、丹後天橋立を来訪したおりに描かれた色紙で、松並木を墨絵で描き、大きく「寿」の賛を入れたものです。桑の良い額に入れてありますね。色紙は美品です。

・・・・・・・・・・

NO.9017

木版 宮津藩主本荘宗發書 大黒魔尼尊天(原装うぶのまま赤軸)

¥6,000

江戸後期

紙本

本紙サイズ:28.5cm×110.5cm

掛軸サイズ:37.5cm(43cm)×188cm

本荘宗發(むねあきら):天明2年7月2日 ~天保11年8月25日 。江戸時代の大名で老中。丹後国宮津藩第5代藩主。本荘松平家8代。3代藩主松平資承の三男。代藩主松平宗允の弟。正室は牧野康儔の娘。官位は従四位下、伯耆国守、侍従。 奏者番、寺社奉行、大坂城代、京都所司代を経て、老中に就任。宗発死後、家督は養子の松平宗秀が継いだ。

宗發公は老中にまで登りつめたため、この資金も必要で、藩内から年貢を厳しく取り立てたため、藩内では一揆が頻発したようです。次代の宗秀公の世になり、宮津も平穏になりましたが、幕末の動乱に巻き込まれていきます。軸は歴史の証人です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.8966

丹後宮津城主 本荘宗秀筆 大黒尊像(合箱)

¥78,000

嘉永元年

紙本

本紙サイズ:56.8cm×121.7cm

掛軸サイズ:69.3cm(74.4cm)×179cm

本荘宗秀:文化六年生。幕末期の幕府老中、丹後宮津藩主。宗発の養嗣。天保十一年襲封し,伯耆守と称する。藩政立直しに努め,安政五年、寺社奉行に就任。 あわせて五手掛として,安政の大獄で捕らえられた志士を審問する。大獄当事者が糾弾されるようになった文久二年、所司代を免ぜられ溜間詰から雁間詰に下げられた。しかし元治元年には老中に就任し,第1次長州征伐にかかわり,慶応二年の第2次長州征伐では老中として第一線にあった。

丹後宮津藩の幕末期の名君、本荘宗秀公の大黒さん図です。宗秀は文武に秀いで、この様な絵画も残しておりますが、その数は非常に少なく、過去には家老家に伝わる1本しか知られていないという大珍品の大幅です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.8866

田能村直入筆 山水画大幅(時代箱)

¥16,000

明治時代・ 紙本

本紙サイズ:56.8cm×134.6cm

掛軸サイズ:72.7cm(79.5cm)×215.2cm

田能村直入:江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した日本画家。豊後国岡藩の藩士、三宮家に生まれ。同藩の画家・田能村竹田の養子となって直入を名乗りました。師匠の竹田に学んだ文人画をきわめ、現代においても高い価値を誇る傑作の数々を世に送り出し、明治維新を迎えてからは教育者としても活躍しました。明治中期に文人画が衰退する中で晩年を過ごしたため、“最後の文人画家”とも呼ばれております。

直入さんの大幅掛軸です。まさに墨痕淋漓と云った風情の、力みなぎる大作です。山峡を流れ落ちる瀧、巌など見事なまでの迫力で迫ってきます。漢詩の賛も力強く、良い出来の山水大幅ですね。おそらく、直入来丹のおりに描かれたものでしょう。

・・・・・・・・・・

NO.8865

中島来章筆 松に梅の図(合箱)

¥8,000

明治時代・ 紙本

本紙サイズ:26.7cm×110.7cm

掛軸サイズ:38.9cm(43.3cm)×192cm

中島来章:幕末・明治初期の円山派の画家。寛政八年、近江生。姓は源、字は子慶、号に春分斎、通神堂、鶴江堂など。はじめ画を渡辺南岳に学び、のち円山応瑞の門に入る。幕末における円山派の大家とされ、横山清暉・岸連山・塩川文麟と共に平安四名家と称される。花鳥画、特に鯉と鶉を能くした。門下に幸野楳嶺、川端玉章、藤井松林らがいる。明治4年歿、76歳。

来章さんらしい、いかにも、あっさりとした絵ですが、円山派らしい気品のある画風で見事です。本紙には、小シミ,折れ見られますが、表具は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.8824

仏画 龍上観音(合箱)

¥28,000

明治時代

絹本

本紙サイズ:39.7cm×115.7cm

掛軸サイズ:54.4cm(60.5cm)×175cm

絹本に描かれた美しい観音さまを描いた仏画です。 古来より龍は雨をもたらす豊穣の神とされ、その威厳であらゆる厄災を追い祓うと崇められてきました。 遥か西方極楽浄土より現れた観音菩薩は、三十三の姿に身を変え様々な苦難に悩める人々を救済するといわれ、その御姿に祈れば、悪夢が転じて福運をもたらすと伝えられています。渋い色彩で、金地の上に描かれているようで仏画として気品がありますね。華麗な仏画装、良い出来の掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.8821

松村月渓筆 武正 画賛(ニ重箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.8818

関精拙筆 美人画賛(合箱)

¥6,000

昭和戦前

絹本

本紙サイズ:32.5cm×132.8cm

掛軸サイズ:44.8cm(50cm)×202.8cm

関精拙:臨済宗の僧。天龍寺派管長。天龍寺二百四十世。明治10年兵庫県浜坂町生れ。諱は元浄。号は青峨。中国・インドに学び、宗義を極める。 書画に巧みであった。昭和20年寂、60才。絵画がお得意だった精拙さん、お坊さんですが、この様な洒脱な美人画をお描きになったのですね。けだし珍品であります。本紙は絹本ですが、小シミ、折れあります。表具も傷んでおりますので、マクリとしてのお値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.8816

西国三十三箇所 仏版画

¥4,500

江戸期

紙本

本紙サイズ:11.7cm×33cm

掛軸サイズ:19cm(21.2cm)×58.8cm

美濃谷汲山華厳寺さんは西国三十三番満願霊場「谷汲さん」の名でも親しまれ、西国札所の中で最も東の岐阜県に位置しています。このお寺の仏版画です。木版の味わい深い小刷物です。このような小さいものは残り難いので貴重ですね。一番は紀伊國熊野那智(青岸渡寺)から始まり、三十三か所が摺られています。

・・・・・・・・・・

NO.8792

田中柏陰筆 蓬莱仙境図(合箱)

¥6,000

大正時代

紙本

本紙サイズ:42.6cm×123.1cm

掛軸サイズ:54.4cm(59.9cm)×185.5cm

田中柏陰:本姓は中川、通称は啓三郎。別名を馨、字を淑明、号は柏陰・静麓(せいろく)・柏舎主人・柏樹子・弧立・空相居士。明治16年、17歳のとき京都に出て田能村直入に師事し、田能村竹田系の南画の画風を受け継ぎ、濃彩の山水画を得意とした。京都では田能村直入が開いた「私立南宗画学校」で校員として後進の指導にあたった。

柏陰さん、お得意の南画風山水図、直入ばりの雄渾さですね。緑青のみどりが印象的な良い日本画です。本紙は紙本、小やけ、折れありますが、時代を経た良い味わいになっております。

・・・・・・・・・・

NO.8791

田能村 直外筆 三春駒図画賛(合箱)

¥3,500

昭和20年代

紙本

本紙サイズ:29cm×54.8cm

掛軸サイズ:31.1cm(36cm)×140cm

田能村直外は京都生。田能村直入の曽孫で、田中柏陰師事しています。京都日本画家協会会員、京都書画院理事長。平成9年没。93才。

直外さんの三春駒の画賛です。三春駒は。坂上田村麻呂ゆかりの木馬で、「子育木馬」として親しまれてきた三春駒。白駒と黒駒があり、彩色は赤、黒、金色と鞍の紺。馬産地として知られた三春ならではのたくましい馬体が特徴で、馬への深い愛情が感じられます。そして黒駒は子寶、安産、子育てのお守りらしい。名手の手になる良い絵付けです。本紙には、染み見られますので、安価でご奉仕いてします。

・・・・・・・・・・

NO.8743

頼鳳筆 蓬莱仙境之図(合箱)

¥6,000

昭和戦前・絹本

本紙サイズ:49.7cm×112.8cm

掛軸サイズ:63cm(69.2cm)×196.5cm

尺六寸の絹本大幅です。峩々たる山並みの、岩彩の蒼が美しいですね。流れる瀧が大河となり、鶴が遊ぶ、正に蓬莱仙境の趣です。本紙上部には小シミみられるも、綺麗な表装の掛軸です。作者の頼鳳はときおりみかけますが、経歴などは、当方浅学のため不明です。

・・・・・・・・・・

NO.8717

伝 吉田松陰筆 戯画墨竹図(時代桐箱)

¥38,000

幕末・紙本

本紙サイズ:63.6cm×129.2cm

掛軸サイズ:75.5cm(81.7cm)×186.5cm

幕末の志士、吉田松陰の戯画として伝わって来た墨画です。巌と竹が墨痕淋漓と描かれた、二尺一寸の大作です。勢いのある竹の葉、その筆致はまさに見事と云うしかない、幕末の志士の矜持を感じさせます。巻止めには旧蔵者の書付が貼ってあり、曰く「長州吉田先生 墨竹之図真蹟」「勤王志士吉田松陰先醒墨戯 臼山堂所蔵」などと書いてあります。本紙は紙本で、巻皺、上部下部には水濡れあります。

・・・・・・・・・・

NO.8690

今日庵工芸軸 「和心」(箱なし)

¥4,500

現代作

本紙サイズ:長径52cm・短径20.6cm

掛軸サイズ:57.8cm(63.5cm)×122.5cm

千利休の孫で茶禅一味を唱え、千家茶道の礎を築いた千宗旦が、自分の茶を 末子宗室に譲ろうと利休の子少庵以来の敷地内に茶室を建てて移り住みました。宗旦は、大徳寺の清巌和尚を席披きのために招きますが、和尚は約束の時刻に遅れてしまいます。和尚が現れないので伝言を残し出掛けますが、帰ってみると和尚は茶室の腰張りに「懈怠比丘不期明日」(明日にでも来られよと言われても怠け者ですから来られるかどうか判りません)と書きつけて帰ってしまっています。今日という日、いまこの時の大切さを強調する意に感じ入った宗旦はこれに因み茶室を「今日庵」と命名しました。これが裏千家今日庵の由来とされております。その今日庵の瀟洒な茶掛けの掛軸です。軸は落ち着いた絹装、綺麗な掛軸です。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.8576

渥美 國泰筆 漢詩二行書(額装)

¥8,000

現代作・ 紙本

本紙サイズ:34.5cm×34.5cm

額縁サイズ:51.5cm×51.5cm×3.4cm

渥美 國泰933年1月1日 生まれ。日本の俳優。 来歴は、東京府東京市四谷区三光町出身。 1951年、東京都立九段高等学校を卒業。 俳優座附属俳優養成所を卒業後、劇団新人会の創立に参加。 その後いくつかの劇団を転々とし、1965年に劇団雲に入団する。 1975年、雲を脱退して演劇集団 円の創立に参加。 1979年に円を退団し、アクト青山ドラマティック・スクールを主宰して後進の育成に励む。 舞台活動を続ける一方、映画、テレビ、ラジオなどでも活躍。 声優としての実績も豊富。また日本の古美術にも造形が深く、著書多数。「戯去戯来」は福沢諭吉の言葉らしいですね。福沢は「戯去戯来自真有」と言う漢詩をよく揮毫しているらしいですが、その一節で、大意は人生は戯れに過ぎないが、そこを一生懸命真面目に生きることに本当の意味があると言うようなことらしいですね。能書家の國泰さんの美しい書です。シックな綺麗な額装品です。

・・・・・・・・・・

NO.8574

澤守半翠筆 漢詩七絶(共箱)

¥8,000

大正時代・紙本

本紙サイズ:74.5cm×45.3cm

掛軸サイズ:76.8cm(83cm)×149.5cm

澤守半翠:明治3年~昭和20年小松生まれの数寄者。名は安吉。沢守家は醤油製造を生業とする素封家で、半翠はその10代目。明治25年に家督を相続し六平を襲名。俳諧、書画、作陶、茶道、華道など多才。別号に白雲子、渋柿庵。作陶は原呉山、画は荒木探令、茶の湯は裏千家原呉山、奥村晴山に師事。小松天満宮の月並茶会、能和会の設立に尽力するなど、小松の茶道普及に大きく貢献した。

すっきりとした七絶の茶掛ですね。染付の軸端も美しい。一花が開くと萬花これに従う、なんて含蓄のある言葉ですね。半翠さんの号「白雲子」名義で書かれております。幅広の軸で、小折れ見られますが時代を帯びた渋い掛軸です。

・・・・・・・・・・

NO.8561

月心庵 宗治筆 大石良雄自画像記(合箱)

¥8,000

昭和20~30年代・紙本

本紙サイズ:58.5cm×33.5cm

掛軸サイズ:61.5cm(67.5cm)×119.5cm

面白い掛軸ですね。「大石良雄自画像記」とありますので、大石内蔵助のことですね。忠臣蔵です。その大石の事蹟が漢文で綴られており。中央の傘の人物が大石でしょうか。当方浅学ゆえ、なんとも分かりかねますが、末尾に赤松鴻とあるので、赤穂の赤松滄洲のことでしょうか?軸は折り皺がありますが、本紙は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.8449

清水寺 松本大圓筆 「清風満座中 一行書」(共箱 紙秩)

¥14,000

現代作

紙本

本紙サイズ:31.8cm×131.5cm

掛軸サイズ43.6cm(49.2cm)×193cm

大正11年生まれ。綾部市西方町出身。西方町の真言宗宝満寺で生まれる。昭和10年に清水寺に入り、故大西良慶貫主に仕える。学徒動員でビルマに赴き、龍谷大学卒業後、清水寺の塔頭寺院住職や執事長などを歴任。昭和58年、大西貫主の死去に伴い、後任の清水寺貫主に就く。翌59年には京都仏教会理事長に就任。昭和63年に貫主を退き、清水寺を本山とする北法相宗の名誉管長となる。平成24年没。

お坊さんのお書きになる字は、どれも立派です。これも高僧の徳なのでしょう。紙本に墨痕淋漓、流れるように書かれております。美品の掛軸、表装もシックな掛軸です。

・・・・・・・・・

NO.8447

後藤杏塢筆 「峯峡春烟図」(共箱 二重箱)

¥12,000

現代作

絹本

本紙サイズ:23.4cm×117.3cm

掛軸サイズ:36.8cm(41.7cm)×199.5cm

後藤杏塢:日本画家。明治40年、長野県生。橋本関雪に師事し、日本美術院院友となる。そののち前田青邨の門下となり東都画壇的な画風を成した。昭和48年歿、66才。

杏塢さんの筏下りの図、構図、筆使い、色彩、いずれも関雪ばりの美しい日本画ですね。絹本の良い状態の掛軸です。共箱、二重箱仕立ての良い掛軸です。

・・・・・・・・・

NO.8422

西村五雲筆 「新梢」(共箱・紙帙)

¥6,000

昭和戦前

紙本

本紙サイズ:42.9cm×32.2cm

掛軸サイズ:55.6cm(61.7cm)×128.5cm

西村五雲は大正から昭和時代に活躍した日本画家である。明治26年、京都に生まれる。13歳で岸竹堂に入門し、その後、日本美術協会展にて「菊花図」が褒章を受章。 竹堂没後は竹内栖鳳に師事する。その後、第1回文展で「咆哮」が三等賞を受賞する。また、大正2年に京都美術工芸学校教諭、大正13年に京都市立絵画専門学校教授。画塾晨鳥社を主宰し後進の育成に努めた。昭和8年には帝国美術院会員、そののち帝国芸術院会員に推挙された。また、帝展審査員なども務めた。 晩年の五雲は名声を得る。しかし生来病弱で、官設展などの大きな展覧会への出品は非常に少なく、大作や作品数も少なくい。昭和13年死去。

五雲さんの描く処の竹の図です。小品ですが、その名手の筆使いは充分に伝わってきますね。紙本で沁みが難点ですが、表具が新しいので、綺麗です。陶器の軸端の洒落軸です。

・・・・・・・・・・

NO.8351

菅楯彦筆 「わさび」(共箱)

¥12,000

昭和戦前・紙本

本紙サイズ:22.1cm×43.4cm

掛軸サイズ:25.1cm(30cm)×131.5cm

菅楯彦:明治11年、鳥取県倉吉生まれ。「浪速の絵師」と呼ばれた日本画家で、浪速の風俗を生涯にわたって描き続けた。 明治維新で武士社会が崩壊したため父は趣味だった絵で生計をたてようと、大阪市南区天王寺に居を移したが脳卒中で急死してしまい、楯彦は12歳にして父に代わって着物の図柄やちょうちん、看板などの絵を描いて生計を助けようとした。 しかし未だ少年の描く絵が売れるわけもなく、まさに赤貧洗うがごとき生活ぶりであったという。 楯彦は父からの手ほどき以外にはこれといった師匠にもつかず、もっぱら大阪の博物場に入り浸って古今の名画を模写して独学しながら腕を上げていった。 やがてその腕を見込まれて学校の図画教師になって、やっとどん底の暮らし向きからは逃れられ、大和絵、浮世絵、文人画などを折衷したような独自の画風を築きあげていった。

盾彦さんらしい、洒脱な絵ですね。小品ですが、面白い題材です。軸は上部に小虫穴がありますが、本紙には響いてはおりません。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.8350

妙心寺管長 逸外筆 禅語一行書(合箱・紙帙)

¥10,000

現代作・紙本

本紙サイズ:29.6cm×91.6cm

掛軸サイズ:32.7cm(38.5cm)×172cm

梶浦逸外:臨済宗の禅僧。 京都妙心寺派 元管長。明治29年愛知県名古屋市生まれ。 川島昭隠老師に参禅、のち小南惟精老師に参禅し嗣法する。 昭和19年、正眼僧堂師家。同30年正眼短期大学を境内に 創立。同44年から53年まで妙心寺派管長を務める。昭和56年没。86才。

「温故知新」でしょうか、逸外老師らしい、端正で力強い揮毫ですね。茶掛けの綺麗な軸装にしてあり、すっきりとした掛け軸となっています。

・・・・・・・・・・

NO.8319

関精拙筆 禅語一行書(共箱)

売切れ

・・・・・・・・・

NO.8098

呉門逸雲筆 春山游騎堂(紙箱)

¥6,000

現代作・ 絹本

本紙サイズ:63.3cm×136.3cm

掛軸サイズ:76cm(86.5cm)×200cm

中国の絹本大幅です。春の山が美しい緑青で描かれています。谷間に流れる霞も流れるように描かれ巧ですね。人物も細微で見事です。気品のある絵画です。極小染み見られますが、殆ど気になりません。新春に掛けるには持って来いの、美しい絵画です。

・・・・・・・・・・

NO.8075

松村景文筆 花鳥画三幅対(時代桐箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

NO.7948

臨済宗建仁寺派 竹田益洲筆 禅語色紙(タトウ)

¥3,500

現代作

色紙サイズ:×24cm27cm

竹田益州:法諱は宗進。室号金剛窟。大分県生まれ。11歳で滋賀県堅田町祥瑞寺の大友宗忠和尚につき得度。大正4年、建仁僧堂に掛搭。竹田黙雷、竹田穎川両老師に参じ、昭和8年、穎川老師に嗣法する。同19年2月、大徳寺山内大仙院住職。翌年、大徳寺執事長に就任するが、穎川老師遷化により同年11月、建仁僧堂師家に就任。同29年、建仁寺派管長に就任。同55年、僧堂師家を退任し、以降は管長職に専念。平成元年6月20日遷化。

力強い字ですね。色紙には、小染みがみられますが、額装していただければ良い揮毫額となるでしょう。

・・・・・・・・・・

NO.7874

西山泊雲 野村泊月筆 「俳句春秋」双幅(泊月共箱)

¥7,500

昭和5年

紙本

本紙サイズ:28.4㎝×135cm

掛軸サイズ:31.5cm(36.7cm)×192.5cm

丹波・但馬は歴史的にも優れた文人を多く輩出した地方です。丹波竹田村の酒造家に生まれた西山泊雲・野村泊月兄弟は、大正から昭和にかけてホトトギスで活躍し,田中王城・岩木躑躅と共に一時代を画しました。同じく、高浜虚子を師とした第14代豊岡藩主京極杞陽とともに,その師弟の絆やエピソードは広く語り継がれています。

泊雲、泊月の俳句双幅です。「春」の句は弟泊月、「秋」の句は兄泊雲の手になるもの、美しい字の俳句幅ですが、惜しむらくは染みが多い、為に格安でご奉仕。紙本なので、染みは取りやすいと思います。

・・・・・・・・・・

NO.7819

野添平米筆 「巌松遠浦」(共箱)

¥12,000

大正~昭和初期・絹本

本紙サイズ:36cm×122.1cm

掛軸サイズ:47.2cm(54.2cm)×201.5cm

野添平米:明治28年滋賀県下笠生れ。本名次郎、師は菊池芳文。大正7年芳文歿後は菊池契月に師事する。大正8年第1回帝展に初入選、し以後入選を重ねる。大正12年第1回新文展からは無鑑査出品。大正15年紀元二千六百年奉祝美術展に招待出品。

戦後22年第3回日展入選、京都小御所や大徳寺瑞峯院の襖絵も手がけた。昭和55年85才歿。

平米さん、お得意の縦に大きな巌を配した構図の力強い構図の絵ですね。絹本に墨画淡彩、シックですね。本紙も表装も綺麗です。但し、陶器の軸端が外れているので、お値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.7818

洪泉筆 楊柳観音図 (合せ桐箱)

¥8,000

大正~昭和初期・絹本

本紙サイズ:41.3cm×108cm

掛軸サイズ:55.2cm(60.8cm)×195.5cm

絹本に、美しい色彩で描かれた観音さまですね。巌上におわす姿は、荒々しい中に、高貴なお姿が浮かびあがり、その柔らかな色彩と共に美しい。バックの霞も金粉を刷き、高雅な雰囲気をよく現わしていますね。本紙も、小染みあるも綺麗に残り、いい仕上がりの掛け軸ですね。

・・・・・・・・・・

NO.7817

久保田 万太郎筆

俳句(さりげなき)小色紙(額装、ボール箱入)

¥12,000

現代作

色紙サイズ:17.9cm×20.9cm

額サイズ:30.9cm×40cm×3.3cm

久保田 万太郎:明治22年、東京浅草生れ。俳人・小説家・劇作家。慶應義塾大学卒。明治44年、小説『朝顔』と戯曲『遊戯』を『三田文学』に発表。明治45年、第一作品集『浅草』を刊行、その後劇評論家・俳人としても知られた。小説に『末枯』『寂しければ』『春泥』、戯曲に『心ごころ』『短夜』『大寺学校』などがある。俳句の別号、暮雨、傘雨。昭和38年没。

この句は”さりげなき言葉としもや春の雪”で 、万太郎 さんの「流寓抄以後」所載の句のようですね。赤地に切箔を散した美しい小色紙に、ほんとうにさり気なく書かれた、いい俳句です。綺麗な額装の瀟洒なお品です。

・・・・・・・・・・

NO.7785

仏画 空海像(合箱)

¥18,000

江戸時代 ・紙本

本紙サイズ:52.2cm×95cm

掛軸サイズ:64.6cm(70.3cm)×180cm

古画の空海坐像です。この椅子にお座りになった空海さんの図は、有名な高野山の御像を模写したものでしょう。右手には五鈷杵を持ち、左手には数珠をお持ちです。靴と水瓶も、空海図の定型ですね。紙本で、折れ、切れなどありますが、良く描かれた空海さんの坐像ですね。江戸の後期に宮津には、「丹歌府志」に挿絵を書いた佐藤正持という画家が滞在しており、その人の画風に良く似ているのですが、これは想像の域でしか在りません。

・・・・・・・・・・

NO.7756

山崎年信 錦絵「大日本優名鏡」2枚

¥22,000|2枚セット

明治時代

約25.5cm×約37.5cm

山崎年信:大蘇芳年の弟子門人。江戸生まれ。姓は山崎、または斎藤、名は徳三郎。仙斎、南斎、呉園、扶桑園、呑海と号した。父は青物問屋であったが家が貧しかったために絵の才能を伸ばす道に進むことが出来なかった。明治3年頃、13歳で浮世絵師・大蘇芳年に入門、認められて年信と号した。入門の経緯は、提灯屋で小僧として修行しているとき、神事行灯に描いた絵が評判となったことがきっかけとなったと云う。

名手、年信さんの「大日本優名鏡」、小穴あるものも在りますが、摺りも良く、裏打ちもトリミングもありません。師匠の芳年の絵姿も入っているのが嬉しいですね。

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.7731

大西良慶筆 「不老長春図」(共箱)

売切れ

・・・・・・・・・・

お薦め!

NO.7595

青木月斗筆 俳句短冊二葉(箱付)

¥10,000

昭和初期

短冊サイズ:6cm×36.2cm

青木月斗:本名、新護。明治12年大阪生まれ。大阪道修町の天眼水本舗の主人としても有名な豪商。初め月兎、のちに月斗と号しました。子規門下で水落、露石らと共に当時の大阪俳壇の重鎮として、明治31年大阪満月会を創設。その会の育成に尽力しました。昭和24年、疎開先の奈良で亡くなりました。

青木月斗は戦前来丹しており、そのおりに書かれたものですね。「与謝の海」は、日本三景の天の橋立の内海のことです。短冊は金砂子の綺麗な短冊です。古い短冊ですが、極美のお品です。

・・・・・・・・・・

NO.7594

伝 水戸光圀筆 漢詩二行書(合箱)

¥28,000

江戸時代・紙本

本紙サイズ:48cm×129.8cm

掛軸サイズ:61.6cm(69.5cm)×185.5cm

戸前期の常陸国水戸藩主。徳川家康の孫、頼房の三男。字は子龍、号は梅里。民治に努め、儒学を重んじた。江戸の藩邸に彰考館を健立、「大日本史」の編纂事業を始め、水戸学の基をつくった。のち中納言となる。テレビ、映画で有名な”水戸黄門”様とは、このお方。

流麗な美しい文字ですね。落款はありませんが、印譜は「源印光圀」「水陰梅里」。本紙の上下、左右に糊沁み見られます。

・・・・・・・・・・

NO.7593

名士寄書き 折れ帖(秩入り)

¥10,000

昭和戦前

本体サイズ:18cm×26.8cm×4cm

少し大版の折れ帖です、名を連ねる書き手は「芦田均」、戦後の内閣総理大臣ですね。まだこの昭和10年は衆議院議員時代。その他、柴山全慶、山田無文の僧侶。軍人、画家等、多くの方の墨蹟が残されています。浅学のうめばち主人には、不詳の方々が多いので、掘り出しがあるかも知れませんよ!どうぞ、ごゆっくりご確認下さい。折れ帖も、秩、折れ帖の金の部分は、虫舐めが見られますが、本紙は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.7404

三上於兎吉筆 「酔友に打電せる歌」色紙(額装)

¥8,000

昭和三年筆

絹本色紙サイズ:23.6cm×26.6cm

直径44.3cm・厚み2cm

提げ紐トップから本体まで長さ38.5cm・全体長さ83.5cm

三上於兎吉:作家。明治24年、埼玉県生まれ。大正五年に講談雑誌に『悪魔の恋』を発表。大衆通俗小説の旗手となり、時代物も『敵対日月双紙』などを週刊誌に書き、新風を吹き込む。『黒髪』『淀君』『雪之丞变化.』などが代表作。妻は女流文学者の長谷川時雨で、おしどり夫婦として有名。

三上於兎吉が北支那を旅行した折り、長安丸から酔友に旅の感慨を歌にし友に贈った歌が書かれています。この当時、文壇の寵児だった於兎吉にとって誰だったのでしょう?想像すると面白いですね。美品の色紙です。

・・・・・・・・・・

NO.7375

橋本栗渓筆 漢詩二行書(合せ桐箱・紙秩)

¥8,000

明治時代・紙本

本紙サイズ:29.7cm×130.5cm

掛軸サイズ:43.3cm(48.6cm)×185cm

鳥取県大百科に、「栗渓は、漢学者にして山口高等商業学校の教授であった。その書は雄渾である。」とあり、なるほど巧みですね。そして「東京帝大文科古典講習科漢書課卒業。愛媛県尋常中学に勤務の折、同僚の夏目漱石と親しくしており、『坊ちゃん』の一節に出る「漢学者の先生」とは、彼のことだと言われている」と出ています。夏目漱石とも交流があった人でもあります。おりしも漱石生誕150年の年に現れた栗渓さんの書、えにしを感じます。軸は元装うぶのまま、表具に破れあるものの、本紙は綺麗です。

・・・・・・・・・・

NO.7344

琴塚英一 水彩 「静物」色紙(額装)

¥10,000

昭和40年代

色紙:26.8cm×23.7cm

額サイズ:44.5cm×42cm×3.2cm

琴塚 英一:明治39年~昭和57年 大阪府出身の日本画家で版画家。信濃橋洋画研究所で学んだ後、京都市立絵画専門学校で日本画と版画を学びました。後に川端龍子に師事し、青龍社々人としてY氏賞及び奨励賞を含め入選多数。昭和41年の青龍社解散後は、美術団体に属することなく個展を主な活動の場とし、花鳥、風景に優れた作品を残しました。

琴塚さんの美しい色彩が踊る、美しい水彩画ですね。カップに描かれた蒼馬は、まさに琴塚さんのタッチですね。色紙には染みが多いのが難点ですが、色彩は輝いております。

・・・・・・・・・

NO.7287

吉田初三郎筆 徳利画賛(額装)

¥6,000

昭和初期

本紙サイズ:色紙

額縁サイズ:36cm×45.5cm×2.2cm

吉田初三郎:明治17年、京都生まれ。初三郎は、はじめ友禅おりものの図案の職工をしていました。その後、上京して絵の修行をしていましたが、先生から進められて絵師の道に進むようにいわれたようです。初三郎は、すぐれた鳥瞰図作家として知られています。彼が描いた鳥瞰図は、大正から昭和にかけて、1000種にも上るといわれており、その作品は今でも熱烈な初三郎フアンを夢中にさせています。

しかし初三郎は肉筆画も残しており、このような洒脱な俳画も御座います。淡彩の徳利も美しいですね。色紙は染みが多いので、お洒落な斑竹の額をお付けして、お値頃でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.7209

高木林斎筆 尉姥図(合箱)

¥8,000

大正時代(丁巳六年)・絹本

本紙サイズ:35cm×114cm

掛軸サイズ:47cm(53.5cm)×197cm

高木林斎:経歴は、明治9年7月愛知県名古屋に生れる。本姓は渋谷。高木氏を継ぐ。字は全鼎。別号・非空。居を畊霞館。山水・花鳥画を得意とした。帝國絵画協会の会員。兵庫県氷上郡柏原町に住す。と書いたものがございます。

尉と姥の図は、謡曲「高砂」の前ジテの木守りの翁とシテツレの木守りの姥。この老夫婦が松の落ち葉を搔く姿は、大変めでたいものとされ、よく画題とされたようです。また、お互いが白髪になるまで年を重ねるということで、長寿の象徴ともなり、還暦や古希など長寿のお祝いでもお馴染みです。松の大樹の下、お互いを思いやる老夫婦の柔らかい表情が良いですね。お互いの衣も美しく描けていて、良い尉と姥の図です。本紙は絹本で染みも殆ど無く良い状態の掛け軸です。

・・・・・・・・・・

NO.7174

榊原苔山筆 松竹梅図色紙三種(額装)

¥9,000

現代作

色紙:23.8cm×26.6cm

額サイズ:38.5cm×41.5cm×2.6cm

榊原苔山:明治23年、榊原芦江の四男として京都市に生まれる。本名は秀次。兄弟に画家の雨村・紫峰・始更がいる。明治41年、京都市立美術工芸学校絵画科を卒業し,45年京都市立絵画専門学校を卒業。竹内栖鳳に師事し,竹杖会に入る。明治42年第3回文展に《五月雨》が初入選し,以後文展に4回,帝展に12回,昭和11年文展招待展,新文展に2回,戦時特別展など,官展を中心に作品を発表した。第6回文展では《枇杷》が褒状を受けており,昭和5年の第11回帝展から推薦となっている。師の栖鳳ばりの鮮やかな描写の美しい日本画です。「松竹梅」と3枚揃っているのが嬉しいですね。色紙には少々染みあるも、額に入れてあるので、それほど目立ちません。

・・・・・・・・・・

NO.7164

三輪晁勢筆 「蘭に小禽」図(合箱)

¥24,000

現代作・ 絹本

本紙サイズ:25.4cm×25.2cm

掛軸サイズ:31.7cm(37cm)×134.5cm

三輪晁勢:日本画家。明治34年、現在の新潟県長岡市与板町に生まれる。父は日本画家の三輪大次郎。大正10年)、京都市立美術工芸学校卒業。大正13年、京都市立絵画専門学校卒業。東丘社に入り、堂本印象に師事した。以後、官展において活躍する。昭和2年、帝展に初入選。昭和6年・昭和9年に帝展特選。昭和34年、日展評議員。昭和44年、日展理事。昭和37年、日本芸術院賞。昭和52年、日展参与。昭和55年、日展顧問。昭和54年、日本芸術院会員。そのほか、新聞雑誌の小説挿絵も手掛け、舞台装置や壁画にも携わった。日本画の美しさ、岩彩の美しさを堪能できる作品ですね。この鳩の翠の美しさは、名手の手による素晴らしさです。蘭の花の彩色に小痛みあるものの、日本画の美しさを充分に堪能できる作品ですね。

・・・・・・・・・・

NO.6754

妙心寺 古川大航筆 「寿」一行書(合箱)

¥8,000

現代作・紙本

本紙サイズ:25.3cm×99.6cm

掛軸サイズ:36.3cm×165.5cm

古川大航:明治4年、埼玉生まれ。 室号は嶺南室。興津清見寺にて得度。明治25年、妙心寺僧堂に掛搭、金華室虎関宗補に参ず。明治35年、大阪法雲寺に住したが、特派布教師を命ぜられる。大正6年、興津清見寺住職。昭和7年、妙心寺派宗務総長に就任。昭和12年、北京に駐在して北支の開教にあたる。終戦後最後まで中国に留り、戦没者の慰霊、引揚者の世話に務め帰国す。昭和27年、妙心寺派管長に就任。以後五期連続その職にあり教化に尽くす。昭和43年、現職のまま示寂。世寿98。師晩年の書ですが、その筆跡は力強いですね。珍しく、大きな「嶺南大航」の印譜が押されているのが嬉しいですね。沁みが多いのがすこし難点ですが、紙本なので扱い易いとおもいます。その分、お値段でご奉仕いたします。

・・・・・・・・・・

NO.6673

土屋文明筆 短歌色紙(アルミ額装)

¥38,000

現代作

本紙サイズ:色紙

額縁サイズ:37.5cm×40.5cm×2.8cm

土屋文明さんは、明治23年に現在の群馬県高崎市保渡田町に生まれ、明治、大正、昭和、平成を生き、100歳の生涯を閉じるまで12,300余首を残した近代日本の代表的歌人で、優れた万葉学者です。その独特の書体も味わい深いですね。ここに書かれた和歌は、昭和25年の歌集「自流泉」に収められている歌のようです。金砂子の美しい色紙に書かれた、状態も良い色紙です。アルミの枠のシンプルな額に収められております。

・・・・・・・・・・

NO.6555

丹後文殊 智恩寺実応 金比羅大権現

¥8,000

江戸後期・紙本

本紙サイズ28.2cm×96.3cm

掛軸サイズ:34.4cm×154cm

智恩寺実応は十一世宗眞和尚のことで、当地では一木和尚で知られています。伝には、学徳高く世の崇敬を享け、晩年に至り、對潮庵へ隠棲し、専ら風月を友とし、とあります。天保七年寂。この人、楽焼を好み、自ら焼いた作品は当地でも珍重されています。この軸は神道ですが、依頼によって描いたものでしょう。力強い文字ですね。軸はうぶのまま、折れ痛みあります。めくりのつもりでお買い求め下さい。

・・・・・・・・・・・

NO.6233

海部正道筆 天火明命・日子郎女命図掛け軸

¥48,000

明治時代・紙本

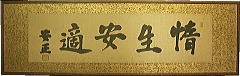

本紙サイズ:31.1cm×88.5cm